ピアノ歴20年以上のWEBライターです。コンクールや受験、さらにピアノ指導経験を活かした記事作成を行っています。

目次

- 難しいピアノ曲の特徴5つ!

- 音が多く譜読みや運指が大変

- 音の跳躍が多い

- テンポが速い

- 曲の構成やリズムが複雑

- 表現や音色の弾き分けが難しい

- 【クラシック編】難しいピアノ曲ランキング10選

- 第10位『12の練習曲Op.25-6嬰ト短調』~ショパン~

- 第9位『音の絵Op.39-9ニ長調』~ラフマニノフ~

- 第8位『ピアノソナタ熱情Op.57ヘ短調』~ベートーヴェン~

- 第7位『BACHの名による幻想曲とフーガ』~リスト~

- 第6位『トッカータ』~プロコフィエフ~

- 第5位『パガニーニ大練習曲より第6番』~リスト~

- 第4位『ペトルーシュカによる3つの楽章』~ストラヴィンスキー~

- 第3位『パガニーニの主題による変奏曲Op.35第2集』~ブラームス~

- 第2位『スカルボ』~ラヴェル~

- 第1位『イスラメイ東洋風幻想曲』~バラキレフ~

- 【jpop編】難しいピアノ曲ランキング10選

- 第10位『ImitationRain』~SixTONES~

- 第9位『夏疾風』~嵐~

- 第8位『シンデレラガール』~king&Prince~

- 第7位『ハナミズキ』~一青窈~

- 第6位『オモイダマ』~関ジャニ∞~

- 第5位『アイドル』~YOASOBI~

- 第4位『春よ来い』~松任谷由実~

- 第3位『残響散歌』~Aimer~

- 第2位『ベテルギウス』~優里~

- 第1位『炎』~LISA~

- まとめ

クラシックやjpop、ジャズなどピアノ曲のジャンルは幅広く、難易度もさまざまですね。 ピアノの練習を積み重ねていくと、いつか弾いてみたい憧れの曲に出会うこともあります。

また、発表会では、弾けたらかっこいい難しい曲を選ぶとモチベーションが上がることも! 私自身、発表会では思い切って実力以上の難しい曲に挑戦した思い出があります。

そこで今回の記事では、難しいピアノ曲ランキングと題して「クラシック」「jpop」から10曲を厳選しました。

さらに、難しいピアノ曲に共通している特徴も解説していますので、参考にしてみてくださいね。

難しいピアノ曲の特徴5つ!

ピアノ学習において、難しい曲には主に5つの特徴があります。

- 音が多く譜読みや運指が大変

- 音の跳躍が多い

- テンポが速い

- 曲の構成やリズムが複雑

- 表現や音色の弾き分けが難しい

ここからは、ピアノの難しい曲にみられる5つの特徴を具体的に解説していきます。

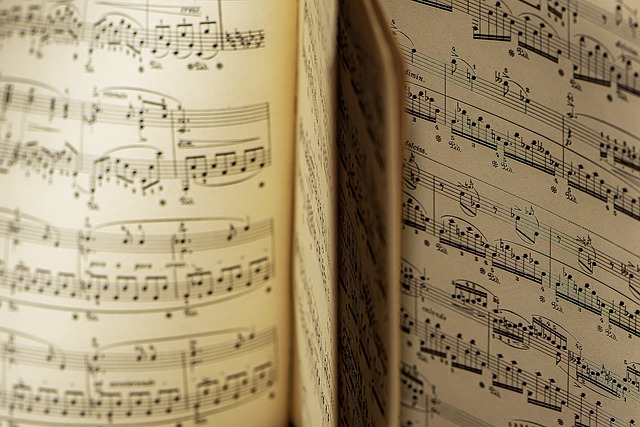

音が多く譜読みや運指が大変

楽譜を開いた時に、音符が隙間なく並んでいるだけで「難しい!」と感じてしまいますよね。 また、音が多いと指使いも工夫しなければなりません。 テンポが速い曲であれば、指使い次第で運指が楽になることもあります。

さらに、臨時記号が多いと譜読みも大変で時間がかかります。 対策法は、ひたすら反復練習を繰り返すこと。 全体を通すよりも、8小節ずつ進めたり「今日はここまで」と決めてしまう方が効果的ですよ。

音の跳躍が多い

ピアノを弾く上で最も多いミスタッチは、広い音域の跳躍です。 手が小さいとより難しく、連続すると疲れてしまいますよね。

そして、音の跳躍が多い曲といえば、リスト「ラ・カンパネラ」が有名です。 オクターブ以上の跳躍が多く、しっかりと音を捉えるだけでも難しい曲。 跳躍を弾くコツとしては、指だけで音を捉えようとしないで感覚や距離感を覚えることが大切です。

オススメ記事

超難曲「ラ・カンパネラ」の難易度は?上手いピアニストTOP10もご紹介!

よく話題にあがる超難曲「ラ・カンパネラ」|筆者の独断と偏見でラ・カンパネラが上手なピアニストを10名選出しました!その他、難易度別の楽譜や練習のポイントもご紹介しているのでぜひみてくださいね。

テンポが速い

「Vivace」や「Presto」といった速いテンポの曲は、指が軽快に動かないと弾けません。 ショパンやリストの練習曲となると、速度だけではなく音楽的な要素も含まれてきます。

指を速く動かすことに夢中になり、強弱やペダリングなどのテクニックがおろそかになってしまうことから、難しく感じてしまうようですね。

曲の構成やリズムが複雑

作曲技法が発展する近現代以降のピアノ曲は、構成やリズムが複雑な作品が多い傾向がありました。 例えば、プロコフィエフのピアノソナタ第7番第3楽章では「8分の7拍子」と慣れない変拍子が指示されています。

さらに、曲調の方向性がつかみにくい不協和音の連続やアクセントの位置など、構成が複雑な作品は大変難しい曲と言えます。

表現や音色の弾き分けが難しい

ロマン派以降は、表題がつくピアノ曲が多くなってきます。 例えば、ショパン「子犬のワルツ」やシューマン「飛翔」などが挙げられます。 タイトルから曲のイメージが浮かぶのは良いですが、ピアノで表現するとなると難しいのです。

近現代になると、フランス音楽の代表作・ラヴェル「水の戯れ」やドビュッシー「雨の庭」といったピアノ曲が誕生しました。 より構成が複雑になり、表現力や音色の弾き分けなど、難しい要素が増えてきます。

【クラシック編】難しいピアノ曲ランキング10選

ここからは、クラシックの難しいピアノ曲を10曲ご紹介します。 ラ・カンパネラより難しいと言われる曲やプロでも絶対弾けないような難しい曲をピックアップしました。

第10位『12の練習曲Op.25-6嬰ト短調』~ショパン~

ショパンの練習曲の中でも高難度で、ミスのリスクが高いことからコンクールや受験ではあまり選ばれない難曲です。 常に3度で動くパッセージは、指が完全に独立していないと弾きこなせない難しいテクニック。

ちなみに、3度とは2つの音を同時に鳴らす重音奏法で、ピアノのテクニックの中でも難しいと言われています。 曲中には半音階+3度が多く、中間部は左手にも3度が出てきます。

第9位『音の絵Op.39-9ニ長調』~ラフマニノフ~

ラフマニノフの代表作「音の絵」の終曲が、第9番ニ長調。 行進曲風のリズムが特徴的で、作品39の中で唯一長調で作られた曲です。 壮大な主部に対して、中間部では比較的穏やかなメロディが歌われます。

そして、再びリズミカルな旋律が登場し、決然としたクライマックスを迎えオクターブの連打で曲を締めます。

第8位『ピアノソナタ熱情Op.57ヘ短調』~ベートーヴェン~

全32曲あるベートーヴェンのピアノソナタの中でも壮大な規模の「熱情」は、「悲愴」「月光」と並ぶ3大ソナタの一つ。 第1楽章は8分の12拍子で、鋭い付点リズムの第1主題と交響曲「運命」を彷彿とさせる3連音が特徴です。

第2楽章は4分の2拍子、穏やかな旋律の主題から変奏曲風の構成になっています。 主音で完結せず第3楽章につなぎ、16分音符の情熱的なパッセージが現れるのが印象的。 ソナタ形式で構成され、エネルギッシュなコーダで曲を閉じます。

第7位『BACHの名による幻想曲とフーガ』~リスト~

演奏時間およそ14分の大曲。 もともとオルガンのために作曲した楽曲でしたが、リスト本人がピアノ用に編曲しました。 バッハ作品の研究に没頭していたリストが、「BACH」の名前を音名に当てはめ、B→シ♭・A→ラ・C→ド・H→シの4つの音がモチーフになっています。

縦横無尽に動くアルペジオ、高速のオクターブ連打、左右の素早い交差など、技術的にも難しく、集中力はもちろん体力も必要な難曲です。

第6位『トッカータ』~プロコフィエフ~

打楽器的な奏法を取り入れたプロコフィエフのトッカータは、リズムの取り方や解釈が難しい曲です。 左右の手を重ねて弾いたり速いテンポの中での左右交差、オクターブの連打や跳躍など、あらゆる技巧を駆使した難曲。

さらに、プロコフィエフ特有の和音進行が曲の方向性を見極めにくく、分析も難解な曲と言えます。

オススメ記事

ピアノ経験者が通る道!脱力のテクニックとは?おすすめのグッズもご紹介

ピアノ脱力の重要性と効果的な練習法を紹介します。 ピアノ演奏の上達に欠かせない脱力技術、その練習方法とトレーニンググッズを解説します。

第5位『パガニーニ大練習曲より第6番』~リスト~

ピアノの魔術師という異名を持つリストが作曲した「パガニーニ大練習曲」。 第3番の「ラ・カンパネラ」と並び難しい曲が第6番「主題と変奏」です。 有名なパガニーニの主題と11の変奏曲からなり、原曲に忠実な曲となっています。

広音域のアルペジオやオクターブの連打、3度や6度の重音奏法など、上級者でも練習量が必要なテクニックが次から次へと現れます。

第4位『ペトルーシュカによる3つの楽章』~ストラヴィンスキー~

ストラヴィンスキーが自身のバレエ音楽「ペトルーシュカ」をピアノ曲に編曲した楽曲です。 第1楽章「ロシアの踊り」、第2楽章「ペトルーシュカの部屋」第3楽章「謝肉祭」の3つの楽章からなり、技巧的でありながら音楽性も豊かな曲となっています。

躍動感のあるリズムや華やかな装飾音符、重音のトレモロなどのテクニックに加えて、情景描写といった音楽的表現も求められます。

第3位『パガニーニの主題による変奏曲Op.35第2集』~ブラームス~

ヴァイオリニスト・パガニーニの有名な主題をテーマに、14の変奏曲からなる超絶技巧が散りばめられた難しい曲です。 ブラームスは、パガニーニ変奏曲を第1集と第2集の2作品残しています。

特に難しい第2集は、テーマのあとに続く第1変奏「3度の重音奏法」から始まります。 第2変奏以降も、アルペジオや重音奏法、左右で拍子が異なるパッセージなど高難度のテクニックが必要です。

第2位『スカルボ』~ラヴェル~

フランスの作曲家ラヴェルの組曲「夜のガスパール」より第3曲「スカルボ」は、大変難しい曲です。 ちなみに「スカルボ」とは、いたずら好きの妖精のこと。 部屋の中を飛び回ったり突然姿を消すなどのストーリー性が強い一方で、複雑なアルペジオや高速同音連打といった技巧的な部分が多い曲でもあります。

難曲でありながらコンクールやコンサートで演奏するピアニストも多く、人気が高い作品と言えます。

第1位『イスラメイ東洋風幻想曲』~バラキレフ~

世界一難しい曲と言われるバラキレフの「イスラメイ」は、華やかさだけではなく音楽的にも優れた楽曲と言えます。 最高難度の曲でありながら、プロのピアニストが好んで演奏することも多いです。

同音連打や民族舞曲風のリズム、さらに多声部構成の部分はメロディと低音のバランスが難しく、テンポを上げると見失いそうになります。 あまりにも難しい曲なので、一部ではバラキレフ自身が描いた「Ossia」(オシア)という別の弾き方も提案されています。

オススメ記事

【2024年】今をときめく日本の若手男性ピアニスト|ランキングTOP10

日本が誇る若手男性ピアニストや筆者おすすめの将来有望なキッズピアニストをご紹介します。さらに、海外の若き演奏家も合わせてご紹介していますので、最後までご覧いただけると嬉しいです。

【jpop編】難しいピアノ曲ランキング10選

ここからは、難しいピアノ曲ランキング「jpop編」です。 jpopは、ピアノソロ用に作られた曲ではないので、独特のリズムやテンポが難しい曲が多いですね。

第10位『ImitationRain』~SixTONES~

冒頭16分音符のパッセージが神秘的で、クラシック音楽の要素が強い楽曲と言えます。 サビ部分の特徴的な付点リズムや目まぐるしい転調など、ピアノで弾いても難しいですが、かっこいい楽曲です。

演奏のポイントは、16分音符が固い音にならないようになめらかな指運びで弾くと綺麗に聞こえますよ。

第9位『夏疾風』~嵐~

疾走感のあるテンポで、メロディの歌い方や転調に気をつけて弾くことが求められる楽曲です。 伴奏を担う左手には、トレモロや和音などのテンポ感を安定させる要素がありテクニックも必要になります。

メトロノームを使って左手だけの練習から入ると、メロディがのせやすくなると思いますよ。

第8位『シンデレラガール』~king&Prince~

歌い出しの繊細なメロディからリズミカルな部分まで、テンポ感を揺らさずに弾くことが難しい楽曲です。 複雑なリズムやメロディの変化など、原曲に忠実に弾こうとすると、より難解な曲と言えます。

歌いながら弾いてみると、リズムのパターンやメロディラインの変化に気付けるので、試してみてください。

第7位『ハナミズキ』~一青窈~

ピアノソロはもちろん、合唱曲や管弦楽などにもアレンジされる有名な楽曲ですね。 初級から上級まで幅広いピアノアレンジの楽譜があり、比較的挑戦しやすい曲と言えます。

ただし、メロディと伴奏のバランスに気をつけて、歌っているように弾くことが意外と難しい曲です。

第6位『オモイダマ』~関ジャニ∞~

2014年の全国高校野球のテーマソングに起用された楽曲です。 ピアノアレンジは原曲と同じ変ト長調で、♭が6つあり譜読みが難しいです。

さらに、音数が多く同音連打やオクターブ奏法といったテクニカルにアレンジされた楽譜もあり、ピアノソロでも魅力的な1曲となっています。

第5位『アイドル』~YOASOBI~

大人気アニメ「推しの子」の主題歌に起用され、海外での評価も高く話題になった曲ですね。 原曲を歌うのは、注目のアーティスト・YOASOBI。

リズミカルでアップテンポの曲調や複雑な転調など、ピアノで弾くには技術的にも難しい曲ですが、弾きこなせるとかっこいい楽曲。 演奏のポイントは、メロディラインを意識しつつ、複雑な和音進行や低音のリズムに気をつけることです。

第4位『春よ来い』~松任谷由実~

NHK朝ドラの主題歌に起用され、1994年に大ヒットした松任谷由実さんの曲です。 ピアノで弾きやすいメロディや曲調で、ピアノソロ用にアレンジされた楽譜も多数あります。

ピアニストの清塚信也さんがフィギュアスケーター羽生結弦さんとコラボした際に披露した「春よ来い」は、テクニカルで華やかにアレンジされました。

第3位『残響散歌』~Aimer~

大ヒットアニメ「鬼滅の刃~遊郭編~」のオープニングテーマ曲で、エネルギッシュな部分と中間部の対比が魅力的な楽曲。

原曲が持つ高度なテクニックやリズム、拍子の変化などが、ピアノアレンジ版でも忠実に再現されています。 演奏のポイントは、アップテンポに流されずサビや中間部を大切に弾くことです。

第2位『ベテルギウス』~優里~

ストリーミング再生数4億回という優里さんの大ヒット曲ですね。 馴染みやすいメロディだからこその難しさがあり、ピアノの音色を弾き分ける繊細な部分とダイナミックな箇所の表現の仕方など、難解な曲です。

ピアノアレンジ版は、弾きやすい初級用から技巧的な上級者向けまで幅広いので、難易度別に選んでみると良いですね。

第1位『炎』~LISA~

劇場版「鬼滅の刃~無限列車編~」の主題歌で、壮大な曲調やテンポ感など難しい要素が多い曲です。

上級者向けの楽譜では、左手伴奏の音域が広く、右手にはオクターブ奏法や和音進行などテクニックを必要とするピアノアレンジになっています。 演奏のポイントとしては、低音の響きにのせてメロディラインを美しく際立たせること。 オクターブの響かせ方も工夫すると、より華やかな演奏になりますよ。

まとめ

今回は、世界一難しいと言われるピアノの曲について解説してきました。 超絶技巧を必要とする迫力のあるピアノ曲は、クラシックやjpopなど幅広いジャンルに存在します。

練習は大変ですが、弾けるようになった時の達成感は一生忘れないと思いますよ。 ぜひ、挑戦してみてください!

オススメ記事

ピアノ経験者が通る道!脱力のテクニックとは?おすすめのグッズもご紹介

ピアノ脱力の重要性と効果的な練習法を紹介します。 ピアノ演奏の上達に欠かせない脱力技術、その練習方法とトレーニンググッズを解説します。