ピアノ歴20年以上のWEBライターです。コンクールや受験、さらにピアノ指導経験を活かした記事作成を行っています。

目次

ピアノの魔術師と呼ばれたフランツ・リストのピアノ曲「ラカンパネラ」は、クラシック音楽の中で最も有名な作品です。

また、ピアノを習う人にとって憧れの曲でもあり、国内外の多くのピアニストも名演奏を残しています。

超絶技巧が散りばめられた「ラカンパネラ」は、演奏の難しさだけではなく、情景描写や時代背景から見える奥深さが特徴です。

そこで今回の記事では、フランツ・リスト作曲「ラカンパネラ」の魅力を徹底解説いたします。

さらに、おすすめのピアニストの演奏もご紹介いたしますので、最後までご覧いただけると嬉しいです。

ラカンパネラが生まれた背景

フランツ・リスト作曲の「ラカンパネラ」は『パガニーニによる大練習曲』の第3番にあたる楽曲で、1851年に出版されました。

この曲は、超人的なヴァイオリンの腕前を持つニコロ・パガニーニの演奏を目の当たりにしたリストが、「ピアノのパガニーニになる」と奮起したことがきっかけで誕生した楽曲です。

モチーフとなったのは、パガニーニ作曲『ヴァイオリン協奏曲第2番ロ短調』の第3楽章「鐘のロンド」と伝えられています。

ちなみに「カンパネラ」は、イタリア語で鐘を意味します。

ピアニストとして優れたテクニックの持ち主だったリストは、宣言通り超絶技巧を駆使したピアノ曲の作曲に没頭し、『パガニーニによる大練習曲』や『超絶技巧練習曲』を完成させました。

実は、リストが「ラカンパネラ」と題して作曲したピアノ曲は4つあり、最も有名なのが、今回ご紹介する『パガニーニによる大練習曲』の第3番嬰ト短調です。

1838年に出版された『パガニーニによる超絶技巧練習曲』の改訂版として、1851年に作曲した「ラカンパネラ」が現代でよく知られるようになりました。

初稿と比べると、華やかな装飾や高難度のテクニックなどの聴き映えポイントが多く、ピアニスティックな「ラカンパネラ」と言えます。

ラカンパネラの楽曲解説

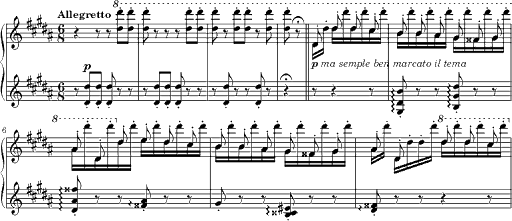

「ラカンパネラ」は嬰ト短調・八分の六拍子で、速度はAllegretto(やや速く)と書かれています。

シンプルなロンド形式で、技巧的な装飾によって華やかさを強調した楽曲です。

冒頭「レ#」のオクターブを経て第1主題が登場。

そして、連打・オクターブ・半音階・トリルなどの装飾が加えられ、全体的に鐘をイメージした高音域の音が響き渡ります。

ちなみに第1主題は、パガニーニ作曲『ヴァイオリン協奏曲第2番ロ短調』の第3楽章「鐘のロンド」がモチーフになっています。

中間部では、高音域のアルペジオやトリルが響き渡る中、左手で奏でる第1主題の切ないメロディが印象的です。

温かみのある中音域の響きは、聞き手の緊張感を和らげるような優しさを感じさせます。

そして「Piu mosso」(これまでより速く)からは、クライマックスに向けてオクターブの連打やアルペジオが鳴り響き、最後は力強い和音で曲を閉じます。

超有名曲「ラカンパネラ」の難易度は?

数あるクラシック音楽のピアノ曲の中でも、リストの「ラカンパネラ」は最上級レベルと言える作品です。

また、全音楽譜出版社が販売している全音ピアノピースでは、各ピアノ曲の難易度がA(初級)〜F(上級)で表示され、「ラカンパネラ」はE(上級)と記されています。

いずれにしても「ラカンパネラ」は、ショパン『エチュード』やラフマニノフ『音の絵』などの難曲と同じレベルと言えるでしょう。

初級・中級・上級者向けの楽譜と練習のポイント解説

ヤマハが提供しているぷりんと楽譜では、「ラカンパネラ」を初級者または中級者向けにアレンジした楽譜を購入してダウンロードできます。

弾きやすくアレンジされているので、どのレベルの方でも憧れの「ラカンパネラ」が演奏できるのです。

ここからは、初級・中級・上級それぞれの練習ポイントや対象者をご紹介していきます。

【初級編】 練習のポイント

初級の「ラカンパネラ」は調号がないイ短調にアレンジされ、譜読みも簡単で弾きやすくなっています。

さらに、冒頭の序奏はオクターブではなく単音なので、手が小さい子どもやオクターブ奏法に慣れない初心者の方も弾けるレベルです。

左手の重音にアルペジオの記号がある部分は、右手とペダルのタイミングが難しくなります。

まずは、ペダルを踏まずに右手のメロディと左手を合わせる練習から始めてみましょう。

メトロノームを使って片手ずつ練習して、安定したら両手で弾いてみてください。

ペダル記号通りに弾く場合は、少し遅れて踏むと音が濁らなくなりますよ。

全体的にスタッカートが多いので、豊かな音の響きを意識したペダリングを心がけて弾くとよいです。

【中級編】 練習のポイント

中級用にアレンジされた「ラカンパネラ」も、イ短調になっています。

初級と比べて音が多くリズムも複雑になり、トレモロやアルペジオといったテクニックも必要です。

そのため、ブルグミュラーやツェルニー30番程度のレベルの方向けと言えます。

前打音(音符に付いている小さな音)やトレモロ奏法は、手首の脱力が不可欠です。

まずは、ゆっくり弾いて手首の力を抜く練習から始めてください。

右手のトレモロは、すべての音を均等に出さず旋律を強調して弾きましょう。

楽譜に書かれているメロディラインに線を引いたり、印をつけておくと分かりやすくなります。

さらに、左手でメロディを弾く部分は、右手のトレモロに消されないようにバランスよく弾いてください。

練習中、自分の演奏を録音して確認してみるのもよいですね。

アルペジオを練習する時は、音域を広げて弾いたり上行下行を繰り返すなど、アレンジしてみると効果的です。

また、親指をくぐらせる動きを重点的に練習して、さまざまなパターンのアルペジオに対応できるように練習してみてください。

【上級編】 練習のポイント

上級の楽譜はアレンジがなく、「ラカンパネラ」の原曲通りです。

最上級レベルと言える曲なので、すでにショパンやリストの練習曲を習得している方におすすめします。

練習をする際は、音の跳躍・トリルや半音階・オクターブといったグループ分けをしてみましょう。

難しさを感じる箇所は人それぞれなので、自分が一番苦労しそうな部分から重点的に練習すると効果的です。

例えば、筆者自身はトリルが苦手だったので、最初に指先の瞬発力を鍛える練習をしました。

指使いを工夫したり、手首のストレッチも取り入れてなんとか克服して現在に至ります。

続いて音の跳躍ですが、すべての音をしっかり弾こうとせず、絶対に外したくない音だけに集中してみましょう。

跳躍する時の手首は弧を描くような動きをイメージして、距離感を体で覚える練習が効果的です。

独学で練習している方は、鏡を設置したりスマホで自分の弾き方を録画して確認してみてください。

そしてクライマックスに向かう連続オクターブは、鍵盤を叩くのではなく上腕の重みを指先に集めるイメージで弾くとよいでしょう。

上級レベルの「ラカンパネラ」は、練習の仕方を間違えると怪我のリスクもあるため、無理のない練習方法を試してくださいね。

オススメ記事

【クラシック・jpop】迫力ある世界一難しいピアノ曲ランキング10選!

難易度の高いピアノ曲をランキングでご紹介!ピアノ経験のある筆者が「クラシック」「jpop」10曲ずつを厳選しました!難易度の高い曲に共通する特徴も解説しています。ピアノの練習に役立つ情報が満載です。

〜独断と偏見で選出〜上手いピアニストTOP10

ここからは、ラカンパネラの演奏が上手な有名ピアニストを、筆者のおすすめも含めて10人ご紹介しますね。

演奏についてのコメントは、あくまでも筆者の個人的な感想です。

感じ方は人それぞれなので、聴き比べてお気に入りの演奏を見つけてみてください。

フジコ・ヘミング

日本を代表する伝説的なピアニストのフジコ・ヘミングさんといえば、まず「ラカンパネラ」が思い浮かぶと思います。

音の響かせ方や表現力はキャリアを重ねてきた賜物で、演奏はフジコ・ヘミングさんの人生そのものと言えるでしょう。

耳が不自由であることを感じさせない、心に残る感動的な「ラカンパネラ」です。

オススメ記事

「ラ・カンパネラ」で旋風したフジコ・ヘミングが92歳で死去|死因はすい臓がん

【追悼】フジ子・ヘミングさん92歳で死去。死因はすい臓でした。今回は、様々な苦悩を乗り越えた大人気のフジ子・ヘミングさんの特集です。なぜこんなに人気が出たのか探っていきます!ぜひ最後までご覧下さい。

辻井伸行

辻井伸行さんは10歳でオーケストラと共演し、10代の頃から注目されているピアニストです。

彼が奏でる「ラカンパネラ」は、響きのよい音色と美しいメロディの歌わせ方が素晴らしいと思います。

さらに、クライマックスに向かって感情が高まっていく弾き方も魅力的です。

亀井聖矢

新進気鋭のピアニスト、亀井聖矢さんが初めて「ラカンパネラ」に挑戦したのはなんと10歳。

年齢を感じさせない立派な演奏で、高難度のテクニックも見事に弾きこなしていました。

一方、大人になった亀井聖矢さんの「ラカンパネラ」は、抜群の安定感と華やかな音色でより魅力的な演奏になったと思います。

反田恭平

反田恭平さんは、2021年のショパン国際ピアノコンクールで第2位に入賞した若手ピアニストです。

リストの「ラカンパネラ」は、2015年リリースのデビューCDに収録されています。

独創性があり、リストのピアノ曲に欠かせない正確なタッチと超絶技巧テクニックをバランスよく弾きこなしている演奏です。

角野隼斗

東京大学卒業という異色の経歴を持つ角野隼斗さんは、クラシックからポップスまで幅広いジャンルの音楽に携わるピアニストとして活躍しています。

デジタルアルバム『Passion』に収録されている「ラカンパネラ」は、遠くから聞こえる鐘の音のような繊細で透き通る音色が印象的です。

長富彩

長富彩さんはハンガリー国立リスト音楽院で研鑽を積んだピアニストで、リストをはじめ、ベートーヴェンやラヴェルなど幅広い作品のCDをリリースしています。

「ラカンパネラ」の演奏は、透明感のある音色と安定したテクニックに加えて、繊細な表現力が活かされている印象があります。

ユンディ・リ

ピアノ王子という愛称で知られる中国出身のユンディ・リさんは、重厚感のある音色とタッチの正確さが特徴的なピアニストです。

「ラカンパネラ」は聞きやすいテンポ感と煌びやかな音色で、すっと耳に入ってくるような演奏だと思います。

エフゲニー・キーシン

幼い頃から神童と呼ばれ世界的にもトップクラスのピアニスト、エフゲニー・キーシンさんの「ラカンパネラ」は、安定したテクニックと芯のある音色が特徴的です。

高速連打の華麗な指さばきは、思わず見入ってしまう神業と言えるでしょう。

ヴァレンティーナ・リシッツァ

ウクライナ出身のピアニスト、ヴァレンティーナ・リシッツァさんは、正確なタッチと圧倒的な超絶技巧テクニックの持ち主です。

「ラカンパネラ」の魅力を引き出すテクニックと表現力も素晴らしく、多くの人を惹きつける演奏と言えます。

アリス=紗良・オット

父親がドイツ人、母親が日本人のハーフで、ミュンヘン出身のアリス=紗良・オットさんの「ラカンパネラ」は、軽やかなタッチによる繊細な音色が特徴的です。

ややテンポが速い印象がありますが、各セクションのメロディラインの歌わせ方が上手だと思います。

〜番外編〜 独学で「ラカンパネラ」を習得した漁師

幼少期からピアノを練習しても弾くことが難しい「ラカンパネラ」を、52歳から独学でピアノを始めた漁師さんが挑戦し話題になっています。

佐賀県でノリ漁師をしている徳永義昭さんは、52歳の時にテレビで見たフジコ・ヘミングさんの演奏に魅了され、ピアノを始めました。

ピアノ教室を営む奥様からは無理だと言われる中、毎日コツコツと練習を重ね1日10時間練習した日もありました。

そして約11年後、ついに「ラカンパネラ」を弾きこなせるようになり、奇跡のピアニストと呼ばれた徳永さん。

2019年には憧れのピアニスト、フジコ・ヘミングさんとテレビ番組で共演を果たしました。

さらに、この挑戦の記録が映画化されることも決まり、ますます注目されています。

まとめ

今回は、フランツ・リストの有名曲「ラカンパネラ」に関するエピソードや練習のポイント、演奏が上手なピアニストをご紹介してきました。

ピアノを習う人にとっても「ラカンパネラ」は憧れの楽曲で、プロピアニストもコンサートなどで好んで演奏しています。

曲を聴くだけではなく、演奏の指さばきを見ることも楽しみ方の一つだと思います。

ぜひ、今回ご紹介したピアニストが演奏する「ラカンパネラ」をご覧いただいて、楽曲の魅力を感じてください。

オススメ記事

【クラシック・jpop】迫力ある世界一難しいピアノ曲ランキング10選!

難易度の高いピアノ曲をランキングでご紹介!ピアノ経験のある筆者が「クラシック」「jpop」10曲ずつを厳選しました!難易度の高い曲に共通する特徴も解説しています。ピアノの練習に役立つ情報が満載です。