ピアノ講師やWEBライターをしております。ピアノは10歳から習っています。大阪音楽大学作曲学科音楽学専攻卒。電子ピアノ販売員も経験あり。ずっと自宅で電子ピアノを使っていましたが音大に入学できました。ピアノの他にはベースやドラムも演奏できます。大阪・神戸を拠点に音楽活動もしております。

目次

- 電子ピアノ用ヘッドホンの選び方

- リスニングヘッドホンと楽器用モニターヘッドホン、スタジオモニターヘッドホンの違いについて

- リスニングヘッドホン

- 楽器用モニターヘッドホン

- スタジオモニターヘッドホン

- 開放型か密閉型か?自分に適したものを使おう!

- 付け心地がよい開放型ヘッドホン

- 遮音性がある密閉型ヘッドホン

- 再生周波数帯域とは?

- 接続端子を確認しよう

- 長く使いたい場合は着脱式のヘッドホンがおすすめ!

- 耳に直接当たる部分だからこだわりたいイヤーパッド

- おすすめの電子ピアノ用ヘッドホンランキング12選

- 【開放型】おすすめのヘッドホン3選

- ローランド:RH-A7

- ゼンハイザー:HD 599

- オーディオテクニカ:ATH-AVA300

- 【密閉型】おすすめのヘッドホン3選

- オーディオテクニカ: ATH-250AV

- オーディオテクニカ:ATH-AVC500

- ソニー: MDR-ZX110

- 【ワイヤレス】おすすめのヘッドホン2選

- オーディオテクニカ:ATH-EP1000IR

- ヤマハ:YH-WL500

- 子供におすすめのヘッドホン4選

- JVC:HA-KS2

- JBL :JR310

- Kemier: KM-cp

- 使用時の注意点&購入前のチェックリスト☑️

- 最終的にはデザインで決めてしまうのも◎

電子ピアノを弾く際、音が気になりヘッドホンを使用したいという方もいるかもしれません。

ただし、ヘッドホンと言ってもその種類は様々です。

私はピアノ練習のときや演奏配信に使ったり、パソコンで作曲する際に使ったり…といろんな場面でヘッドホンを使う場面があるのですが、目的によって使用するヘッドホンの種類を変えています。

それぞれに適したヘッドホンがあるからです。

適していないヘッドホンを使うのは耳が疲れてしまう原因にもなりますので注意が必要です。

ここでは元ピアノ販売員の私がヘッドホンの種類、選び方、購入前の注意点などを詳しくお伝えします。

この記事では着け心地や音質の聴こえ方、ヘッドホンの種類などについて詳しく解説しています。

ぜひ最後までお読みください。

電子ピアノ用ヘッドホンの選び方

ヘッドホンといってもその種類は様々です。

最初に有線かワイヤレスどちらを購入するか迷うかと思いますが、ワイヤレスは音の遅延(レイテンシー)が生じる場合があります。

基本的には有線のヘッドホンを使う方が無難です。

楽器演奏用でワイヤレスに対応しているものは少なく、お値段も2万円は軽く超えるというものが多いです。

他にも大きく分けて単純に音楽を聴くための「リスニングヘッドホン」、楽曲制作の際に利用し音質などをチェックする「モニターヘッドホン」があるので購入前に確認が必要です。

さらにリスニング用ヘッドホンの中でも開放型・密閉型の2種類に分けられます。

以下、それぞれ詳しく説明していきます。

リスニングヘッドホンと楽器用モニターヘッドホン、スタジオモニターヘッドホンの違いについて

ヘッドホンには単に音楽を聴くためのリスニングヘッドホン、楽器用のモニターヘッドホン、楽曲制作をするために使うスタジオモニターヘッドホンがある点にも注意が必要です。

DTM(パソコンで音楽をつくること)では、音楽制作の最終的な工程としてミックス・マスタリングと呼ばれる過程が存在します。

難しい説明は省きますが簡単に言うと音量の調整、音質の調整をミックス・マスタリングといいます。

その際に使用するのがスタジオモニターヘッドホンです。

音の聴こえ方が良すぎるために、長時間使用すると耳が疲れてしまうので練習用に使うのには向いていません。

音色の聴こえ方も異なるため、練習などで使う場合のヘッドホンはスタジオモニターヘッドホン以外を利用してください。

リスニングヘッドホン

リスニングヘッドホンは音楽を楽しんで聴くためのチューニングされたヘッドホンです。

長時間利用しても耳が疲れないように着け心地や音質が工夫されているのがポイントです。

(引用:FUJIYA AVIC)

低音がしっかり聴こえるものや高音質なものまであり、聴こえ方は機種によって様々です。

ピアノの練習のときだけでなく音源を聴く際もヘッドホンはこだわって選んだ方が良いでしょう。

楽器用モニターヘッドホン

電子ピアノ用にヘッドホンを購入したい場合は、楽器用モニターヘッドホンがおすすめです。

ピアノのタッチ音、強弱などピアノの音が快適に聴こえるようにチューニングされているものが多く、お値段も一万円以下のものが多いのでぜひチェックしてみてください。

電子ピアノがローランドであれば、ローランドのヘッドホンを使うのが相性が良い場合も多いですが、異なるメーカーでも使用自体は可能です。

スタジオモニターヘッドホン

前述にもありますが、スタジオモニターヘッドホンは音の聴こえる範囲が多いため、長時間使用すると耳が疲れてしまいます。

また重量も重いものが多いため長時間の装着にも向いていません。

開放型か密閉型か?自分に適したものを使おう!

電子ピアノの練習の際には、スタジオモニターヘッドホン以外が適していることはご理解頂けたかと思います。

さらにその中でも「開放型」「密閉型」の2種類に分けられます。

ヘッドホンの耳に直接当たる部分の反対側の部分をハウジングといいますが、この部分の構造で聴こえ方が変わるので要チェックです。

付け心地がよい開放型ヘッドホン

開放型は音が抜ける開放感ある作りになっています。

ハウジングの部分がメッシュになっているものが多く圧迫感がないのが特徴です。

着け心地が軽く長時間装着しても疲れないのがメリットです。

遮音性がある密閉型ヘッドホン

密閉型は遮音性のある作りになっています。

音漏れもしにくいですが、その分重量も重く長時間装着には向いていません。

外部の音が聴こえづらいため集中して演奏を聴きたいという方にはよいと思います。

再生周波数帯域とは?

再生周波数帯域とは、どれだけ低い周波数の音からどれだけ高い周波数まで再生できるかのスペックです。

(引用:JVC)

数値で表されるため購入の判断材料にもしやすいと思います。

一般的なリスニングヘッドホンの再生周波数帯域は20Hz〜20,000Hzですが、モニタリングヘッドホンだと5Hz〜32,000Hzと帯域が広いです。

このことからもスタジオモニターヘッドホンは聴こえ方が違うのがわかるかと思います。

リスニングヘッドホンや楽器用モニターヘッドホンを使う方が耳が疲れません。

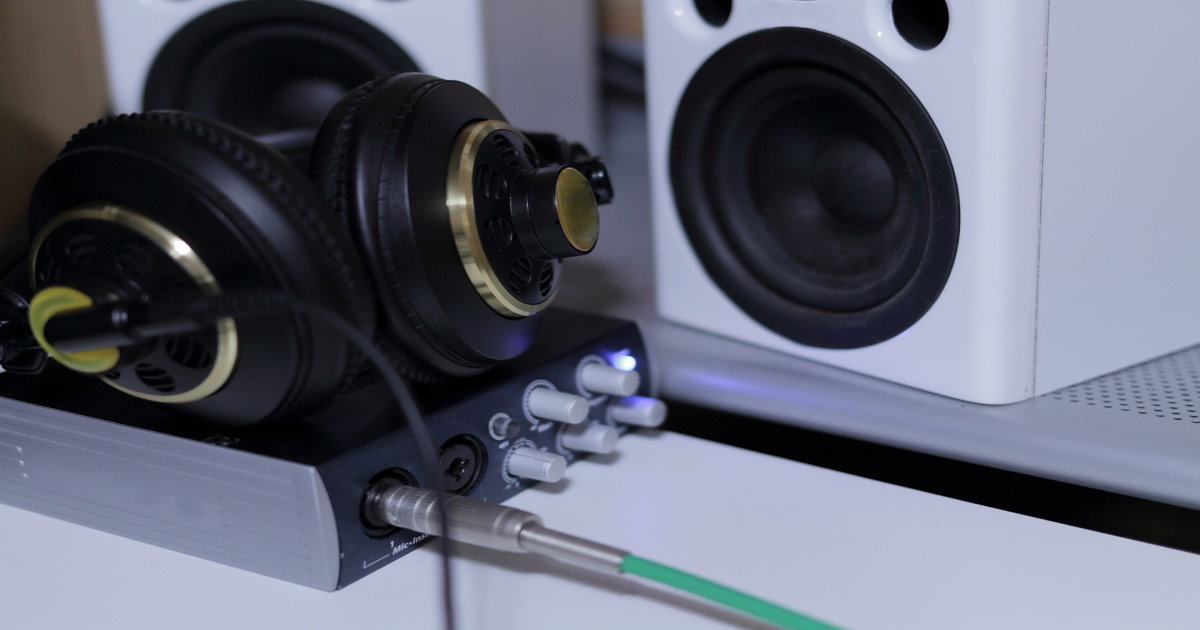

接続端子を確認しよう

ヘッドホンのプラグ部分、接続端子は商品によって大きさが異なります。

上記の画像を見ると太さが違うことがわかります。

フォンプラグというφ6.3mmのもの、ミニプラグというφ3.5mmの大きさのプラグが一般的です。

接続端子部分は音質の劣化を防ぐため金メッキ加工が施されたものもあります。

(引用:audio-technica)

接続端子の大きさが電子ピアノの接続部分に合わなくても、変換プラグを購入し端子の先に装着することで使用が可能です。

上記の画像のφ3.5mmの端子のヘッドホンでもφ6.3mmに付け替えることも可能ですし、もちろん逆も可能です。

変換プラグは必ず「ステレオ」のものを使ってください。

変換プラグを装着する際は必ずカチッと音がするまでしっかり差し込むのを意識しましょう。

音が聴こえない原因として意外と多いのが、しっかり装着してなかった場合です。

プラグのお手入れに関しては、普段は乾いた布で軽く拭く程度で大丈夫ですが、もし目立つ汚れがついてしまった場合には市販のオーディオ端子用のクリーナーを使用してください。

(引用:FUJIYA AVIC)

長く使いたい場合は着脱式のヘッドホンがおすすめ!

ヘッドホンにはケーブルと一体になっているものとケーブルを取り外せるものがあります。

ケーブルを取り外し新しいものに差し替えることをリケーブルといいます。

長く使っていると、どうしても断線してしまうことがあるものです。

リケーブル可能なヘッドホンであれば長く使用することが可能ですが、全部の機種がリケーブル対応というわけではないので、その辺りも吟味して購入を検討してください。

またリケーブル対応のものはややお値段が張ります。

購入する際、ケーブルの長さも注目したいポイントです。

自分にとって長すぎないか短すぎないか、考えて購入するようにしましょう。

ケーブルはヘッドホンの両側から出ている両出しのものと、片側から出ているものがあります。

一般的に片側のものは左から出ているものが主流ですが、自分に合ったものを選ぶようにしてください。

ただ右手が利き手という人が多いので、邪魔にならない一般的な左側片出しのものが使いやすいかと思います。

耳に直接当たる部分だからこだわりたいイヤーパッド

イヤーパッドとは、耳に直接当たる部分のこと。

ビニール素材は劣化しやすいので、ベロアか皮がおすすめです。

できれば試着して着け心地を試す方がよいでしょう。

イヤーパッドは直接耳に当たる部分なので皮脂が付きやすいです。

また女性なら取り外しの際にファンデーションがついて汚れてしまうことも考えられます。

その場合は定期的に中性洗剤で拭くようにしてください。

(引用:FUJIYA AVIC)

ベロアや皮素材でも長期間にわたって使うとどうしても劣化してしまいます。

イヤーパッドが交換可能かどうかも調べて、購入するかを決めましょう。

おすすめの電子ピアノ用ヘッドホンランキング12選

ここでは私が厳選したおすすめのヘッドホンを開放型、密閉型、ワイヤレス、子供用に分けて紹介します。

ワイヤレスはお値段が張りますが、ケーブルが煩わしくて気になるという方は購入を検討してみてもいいと思います。

それぞれメリット、デメリットも一つずつあげていますので参考にしてください。

【開放型】おすすめのヘッドホン3選

ローランド:RH-A7

- 7,656円(amazon:2024年5月時点)

シンプルな形状でコンパクトなこちらのヘッドホンは、音の聴こえ方に癖がなくおすすめです。

一万円以下のヘッドホンの中ではとてもクオリティが高いかと思います。

- メリット:軽量でコンパクト置き場所に困らない

- デメリット:重低音をしっかり聴きたい人にはおすすめできない

ゼンハイザー:HD 599

- 25,423円(amazon:2024年5月時点)

空間の広がりを感じられるサウンドで見た目のデザインもスタイリッシュです。

耳に圧迫感がなく長時間利用も楽しめます。

イヤーパッドも交換出来るので長く使えると思います。

- メリット:音質もよく、またイヤーパッドが交換できるため長期間の使用が可能

- デメリット:価格が3万円弱とお高め

オーディオテクニカ:ATH-AVA300

- 2,180円(amazon:2024年5月時点)

開放型ですが音漏れが少ない商品です。

音質がよいという意見もあり、お求めやすいお値段になっています。

- メリット:安価ながらもそれなりの音質が期待できる

- デメリット:長時間の装着には向いていないというレビューがある

オススメ記事

ピアノの防犯マットって必要なの?効果や筆者イチオシのおすすめ商品もご紹介◎

ピアノ 防音 マットを探している方必見!マットの必要性や選び方を解説します!自宅でのピアノ練習に最適な防音 マットの効果と選択ポイントを紹介します。

【密閉型】おすすめのヘッドホン3選

オーディオテクニカ: ATH-250AV

- 1,730円(amazon:2024年5月時点)

長時間利用しても軽量なため疲れにくいです。

また音質もクリアで、コードも3.5mと長いため家で音楽をゆっくり聴きたいときにもおすすめできます。

- メリット:値段が安価だが音質がよい

- デメリット:着け心地が圧迫感があると感じる人がいる

オーディオテクニカ:ATH-AVC500

- 6,110円(amazon:2024年5月時点)

こちらは低反発イヤーパッドが採用されており、着け心地もよいというレビューが目立ちます。

また繊細な音から重低音までしっかり聴こえるというのもポイントが高いですね。

- メリット:低反発イヤーパッドなど心地よい装着感

- デメリット:音質がよいため耳が敏感な人には長時間使用は向かない

ソニー: MDR-ZX110

- 1,678円(amazon:2024年5月時点)

折りたためるためコンパクトに収納でき、からみにくいセレーションコードが採用されています。

本体も軽量で長時間使用にも向いています。

- メリット:軽量で折りたためるためコンパクトに収納できる

- デメリット:高音質は期待できない

【ワイヤレス】おすすめのヘッドホン2選

オーディオテクニカ:ATH-EP1000IR

- 23,973円(amazon:2024年5月時点)

演奏に集中しやすいフラットな楽器用チューニングが採用されており、且つワイヤレスのためケーブルを気にすることもありません。

付属のケーブルで有線の使用も可能です。

音色もクリアに聴こえるのでおすすめです。

- メリット:ワイヤレスでも有線でも使用可能

- デメリット:ワイヤレスでも有線でも使用可能

ヤマハ:YH-WL500

- 41,836円(amazon:2024年5月時点)

ヤマハのオーディオ技術を結集した超低遅延ステレオワイヤレスヘッドホンです。

セミオープン設計で耳も疲れにくいのが特徴。

超高速伝送によりケーブル使用時の演奏と同等の環境で楽しめます。

- メリット:着け心地が軽く長時間使用しても疲労が少ない

- デメリット:値段が5万円近くかなり高価

子供におすすめのヘッドホン4選

JVC:HA-KS2

- 1,642円(amazon:2024年5月時点)

誤操作での耳へのダメージに配慮し、出力音圧レベルを85dB/1mWの低感度に設定してあります。

小型バンドと指を挟みにくい設計がされており、お子様でも安心して使えます。

カラーも4種類から選べます。

- メリット:お子様でも安心して使える設計

- デメリット:低音が弱めという意見が目立つ

JBL :JR310

- 2,312円(amazon:2024年5月時点)

聴力保護のため音量が85dBを超えないように設計されています。

カラフルな色で見た目にも楽しいヘッドホンです。

同梱のシールで自分なりのアレンジを楽しむことも可能です。

- メリット:聴力保護のため音量が設計されており安心して使える

- デメリット:音質はあまり期待できないといった意見あり

Kemier: KM-cp

- 2,399円(amazon:2024年5月時点)

こちらは装着感がよくボリュームが103dB未満に制限されており聴力保護の面でも安心です。

幼児が口に入れても噛んでも大丈夫な食品グレードの商品です。

- メリット:多少、幼児が噛んだりしても食品グレードの製品なので安心

- デメリット:耐久性にやや不満といった意見あり

使用時の注意点&購入前のチェックリスト☑️

ヘッドホンで大音量で音楽を聴いていると耳が悪くなる危険性があります。

理想としては1日一時間までの利用がよいのですが、長時間利用する場合は1時間毎に、10分ほど休憩を取ってください。

今回は電子ピアノ用ヘッドホンについてお伝えしてきました。

ヘッドホンの種類や購入前にチェックする注意点のまとめは以下の通りです。

- ピアノの練習などに使う場合はリスニングヘッドホンを使う

- 開放型・密閉型があるので自分に合ったものを使う

- 再生周波数帯域の数値を確認する

- 接続端子を確認しておく

- 長く使いたい場合リケーブル可能なものを購入するほうがよい

- イヤーパッドの素材、取り外し可能かどうか

その他持ち運びたい場合は折りたたみ可能なものか、重量が軽いかどうかなども判断するポイントになるかと思います。

最終的にはデザインで決めてしまうのも◎

以上で購入前にチェックしたいポイントをお伝えしてきましたが、どうしても迷ってしまったらデザインで決めてしまうのも個人的にはありかと思います。

ヘッドホンも楽器を選ぶ際と同じで、気に入った色やデザインを購入した方が愛着が湧き、長く使い続けられるものです。

今回お伝えした内容は電子ピアノの演奏の際だけでなく、曲を聴く際のヘッドホン選びにも役立ちますので参考にしてください!

オススメ記事

【ピアノ販売員が解説】電子ピアノカバーっている?おすすめも8選紹介!

この記事では、電子ピアノカバーの必要性やどんな種類があるかについてお伝えします。機能的にすぐれた電子ピアノカバーの他にも、インテリアとしても目で見て楽しめる電子ピアノカバーの紹介もしています。 ぜひ最後までお読みください!