クラシックピアノをこよなく愛するフリーライター。子どものころピアノを習うも挫折。それでもピアノへの愛着は捨てられず、ピアノ曲を聞いたりコーラスを通してピアノと関わっています。一人でも楽しめるだけでなく、オーケストラの代役にもなるピアノの魅力を、記事を通し伝えたいと奮闘中。

目次

- ピアノは本当に独学で上達できるの?

- ピアノ初心者にありがちな失敗

- 基礎を知らない

- 楽譜が読めない

- 練習方法を間違えてしまう

- 練習時間がない

- ピアノを練習する前に確認しておきたい!4つのポイント

- 指のフォーム

- 姿勢

- 椅子の高さ

- 肘の角度

- 独学でピアノがグンっと上手になるコツ

- 練習前に基礎練習を行う

- 片手ずつ練習をする

- 苦手なところをくり返し練習する

- テンポを落として弾く

- 録音した自分の音を聴く

- ピアノ初心者向け練習曲が充実している教本3選

- おすすめ教本①

- はじめから1人で学べる 大人のためのピアノレッスン 上巻 (DVD付) 楽譜

- おすすめ教本②

- 無理のない指のトレーニングのために大人からはじめるハノンピアノ教本 楽譜

- おすすめ教本③

- 音符の読み方からはじめる 大人のための「ピアノ悠々塾」 入門編【CD付き】 楽譜

- 独学で楽譜をスラスラ読めるようになるには?

- ドレミファソラシドの順番を覚える

- 五線譜に書かれた音符の位置と音を覚える

- 基準となる音を覚える

- ピアノの特徴と種類を知ろう!

- 電子ピアノ

- アコースティックピアノ

- 演奏の合否判定基準とは?

- ピアノは独学でマスターできる

憧れだったピアノを独学で習得したいと思っても、大人になった今、果たしてピアノを弾けるようになるのか不安ではありませんか?

コツをつかんで段階を踏んでいけば、独学でピアノを習得することは可能です。

今回は、独学でピアノを習得するための方法や注意するポイント、オススメの教本をご紹介します。

今楽譜が読めなくても大丈夫!無理なくピアノを習得できる方法を解説します!

ピアノは本当に独学で上達できるの?

ピアノを始めたいと思っても、独学でどこまで上達できるのかが一番不安なのではないでしょうか。

ポイントを押さえて練習していけば、独学でもピアノは上達します。

ポップスなら半年ほどで弾けるようになることも可能です。

しかし、独学はモチベーションの維持が難しいので、次の2つを意識して始めてはいかがでしょうか。

- 弾きたい曲と練習曲の2つから始める

- 正しい姿勢で練習する

弾きたい曲でそれほど難しくなさそうな曲を選びましょう。

楽しみながら続けることが大切です。

また、正しい姿勢を意識することで、腱鞘炎などのトラブルを防げます。

ピアノ初心者にありがちな失敗

ピアノを独学で始めるにあたって、ピアノ初心者が陥りやすい失敗について解説していきましょう。

基礎を知らない

どんな楽器であっても基礎があります。

基礎を知らずに始めても上達が遅く、結局基礎に立ち返って学ばなくてはならなくなるので、基礎は学びましょう。

最初はめんどうに感じても、その後の理解や上達の速度は格段にあがります。

また、練習していくうちにうまくいかない箇所などが出てきた場合でも、基礎に戻って練習すると案外すんなりできるようになることもあります。

楽譜が読めない

ある程度知っている曲というのは、耳が覚えているのでピアノの鍵盤で音を探しながら弾くことも可能です。

しかし、楽譜が読めない状態のまま、なんとなく音を探りながら練習していては、上達は難しいでしょう。

早く弾けるようになりたい気持ちはよくわかりますが、楽譜を読めるようになれば演奏できる曲がどんどん増えていきます。

練習方法を間違えてしまう

ピアノは練習方法を間違えてしまうと、どんなに努力しても思うような上達は難しくなります。

初心者がやりがちな練習方法は次のとおりです。

- 一曲を通して練習する

- 基本的な練習をしない

一曲を通して練習すると達成感が感じられますが、うまく弾けるところとそうでないところができてしまいます。

難しいところを反復練習したほうが、効率よく曲をマスターできます。

特に大人になってからは、練習時間も限られますので短時間で効果のある方法がオススメです。

また、指づかいや姿勢など基本的な練習は、上達への近道です。

始めたばかりのころは、指の形や使い方などを復習してから曲の練習に入るのがおすすめです。

練習時間がない

独学でのピアノの習得は自分のペースで進められますが、一方で自分の都合次第で練習時間の確保が難しくなったりします。

忙しかったり、体調が悪かったりで練習ができないこともあります。

指使いだけを復習する、苦手な部分だけを練習するなど的をしぼって練習するのもオススメです。

短時間でもいいので、ピアノの練習時間を確保する工夫をしましょう。

ピアノを練習する前に確認しておきたい!4つのポイント

ピアノの練習を始める前に、ピアノを自在に弾きこなすために重要なポイント4つを解説しましょう。

- 指のフォーム

- 姿勢

- 椅子の高さ

これらのポイントを押さえておけば、演奏するときにとても自然な形でピアノが弾けるので、強弱の表現などもしやすくなります。

指のフォーム

ピアノを弾く指のフォームを作るには、脱力することがポイントになります。

手の力を抜いてそのまま鍵盤に置いてみましょう。

自然に手が丸まって手のひらに卵1つ入るくらいのスペースが空いている状態がベストです。

その形のまま鍵盤を弾きます。

指が伸びていたり手のひらが鍵盤に近づきすぎていると手首が思うように使えず、なめらかに弾くことができません。

姿勢

ピアノを弾くには姿勢が大切です。

正しい姿勢であれば、ピアノが弾きやすくなり体にも負担がかかりません。

正しい姿勢にする3ステップは次のとおりです。

- 鍵盤の中央に椅子を置き、浅く腰掛ける

- 背筋をのばして肩や腕の力を抜く

- 足はつま先からかかとまで床につけ重心をやや前に置く

鍵盤を弾くときには、下半身が安定していることが重要です。

足がピッタリと床についていることと腰に重心があることを意識しましょう。

下半身が安定すると腕や手の動きが楽になり、自然と余計な力も抜けていきます。

椅子の高さ

椅子の高さは身長に合わせて調節します。

鍵盤に手を置いて肘と鍵盤がほぼ同じ高さになっているかを目安にしましょう。

肘と鍵盤がほぼ同じ高さだと疲れにくく、手や指の関節を痛めるリスクが減らせます。

自分ではなかなかわからないものなので、椅子に浅く腰掛けて基本の姿勢になるかどうかを、チェックしてもらうとよいでしょう。

椅子に腰掛けて、足が床にピッタリくっついている高さであるかどうかもチェックしましょう。

肘の角度

肘の角度はほぼ90度になるようにしましょう。

肘の角度を90度にすることで、手首や指が動かしやすくなり身体にも負担がかかりません。

あまり鍵盤に近づき過ぎないように椅子の位置を調節します。

ピアノを弾くには肘を支点として手を動かす必要があります。

重厚な音を出すには、ただ手指で鍵盤をたたくより肘を支点にして鍵盤に力を伝えるほうがより重厚な音になります。

練習のときから肘の角度を意識しておくと、表現の幅が広がります。

【こちらの動画を参考に練習してみましょう!】

独学でピアノがグンっと上手になるコツ

ピアノをただ弾いているだけでは、上手になりません。

独学では講師がいないので、自分の苦手や欠点を自分で見極めて練習していく必要があります。

次の5つのポイントをおさえましょう!

- 練習前に基礎練習をする

- 片手ずつ練習をする

- 苦手なところをくり返し練習する

- テンポを落として弾く

- 自分の音を聴く

それぞれ詳しく説明しましょう。

練習前に基礎練習を行う

独学でグンっと上手になるコツの1つめは、練習前に基礎練習をすることです。

指の形や鍵盤の押さえ方、基本姿勢を練習前にチェックすることから始めましょう。

基礎練習のしかたは次のとおりです。

- 基本の姿勢や手の形を確認する

- 指を定位置に置き一音ずつ弾いて、音の強さが一定になるように練習する

基本の姿勢や手の形を正したら、指を定位置に置き一音ずつ弾いて同じ強さで鍵盤を弾いているかを確認します。

片手ずつ練習をする

両手を同時に動かしていると、それぞれの手の動きの問題点が見えづらくなります。

曲がなんとなくガチャガチャとした感じになってしまう、音が流れてしまうと感じているなら、片手ずつの練習をしてみましょう。

どちらの手がどの部分でつまづいているのかを確認することで、何を直したらよいか、どこを練習したらよいかがわかります。

自分の欠点を直していくことでレベルアップしやすくなります。

苦手なところをくり返し練習する

苦手なところをくり返し練習するメリットは次のとおりです。

- 短時間の練習の積み重ねで上達できる

- 曲全体を上手に弾けるようになる

練習をしていると、いつも同じところでつまづいてしまう部分がありますよね。

苦手なところは、弾いていても楽しくありません。

それだけに苦手な部分がいつまでも上達しないままなので、全体としての上達が遅くなってしまいがちです。

テンポを落として弾く

もともとの曲の速さに指の動きがついていかない、指づかいがうまくいかない場合はテンポを落として練習してみましょう。

テンポを落として弾くメリットは次のとおりです。

- 落ち着いて指の動きを確認できる

- 一音一音のリズムと響かせ方を確認できる

テンポを落として確実に弾けるようになれば、テンポを徐々に戻していきましょう。

しだいに練習前より弾きやすくなっていくので、モチベーションも上がります。

録音した自分の音を聴く

ある程度曲を弾きこなせるようになったら、録音して自分の音を聴いてみましょう。

初めから終わりまでを通して弾けるようになると、なんとなく出来上がったような気持ちになりますが、それだけに自分のクセや欠点が見えづらくなります。

弾いているときは、楽譜どおりに弾こうと一生懸命で、実際の自分の演奏がどう聞こえているのかはわかりません。

録音した自分の演奏を聴いてみると、テンポがゆっくりになったり急に早くなっていたりなど、演奏全体を客観視できるので、さらなる改善点がわかります。

このような練習をくり返していけば、あなたの演奏がグンっと上達してゆくでしょう。

オススメ記事

【永久保存版】ピアノ記号一覧まとめ!簡単に見返せる◎読み方や意味も解説

この記事では「ピアノの記号」を一覧表でまとめ、意味と読み方を丁寧に解説しています!初心者の方は知らない記号に出会ったときに、是非この記事を参考に練習してみてください。

ピアノ初心者向け練習曲が充実している教本3選

ピアノの独学を成功させるには、レベルに合った教本選びが重要です。

憧れだけで教本を選んでしまうと、難しすぎて途中で挫折してしまいます。

初心者でも安心して取り組める教本を3冊紹介しますので、教本選びの参考になさってくださいね。

おすすめ教本①

はじめから1人で学べる 大人のためのピアノレッスン 上巻 (DVD付) 楽譜

まったくの初心者からでも無理なく学べる教本です。

特長としては次のとおりです。

- 基本姿勢や指のフォームなどDVDで確認できる

- 耳なじみのある練習曲が多く、楽しみながら練習できる

難易度もゆるやかに上がっていくので、無理なく続けられます。

ピアノ習得の入口の本としてオススメの一冊です。

おすすめ教本②

無理のない指のトレーニングのために大人からはじめるハノンピアノ教本 楽譜

指使いの練習用の教本として定番のハノン。

しかし、ハノンは同じフレーズを何度も繰り返すなど退屈に感じてしまいがちな教本でもあります。

しかし『大人からはじめるハノンピアノ教本』は、大人からピアノを始めた方でも取り組みやすい教本です。

大人からはじめるハノンピアノ教本の特長は次のとおりです。

- 曲ごとに何がポイントかを明確に解説

- 練習曲のエッセンスともいうべきフレーズのみの練習も可能

- 練習曲に慣れるための予備練習がある

- 身体を痛めないための解説がある

詳しい解説はもちろんですが、大人向けにポイントをしぼったエッセンスというコーナーがあります。

1曲16小節のハノンですが、エッセンスでは3小節にまとめられており、スキマ時間でも練習ができるようになっています。

おすすめ教本③

音符の読み方からはじめる 大人のための「ピアノ悠々塾」 入門編【CD付き】 楽譜

音符の読み方から解説してあり、入門編、基礎編、初級編とレベルアップしていきます。

それぞれのレベルの教則本と練習曲があるレパートリー編の2本立て。ヤマハの経験豊富な指導スタッフの知恵と技術を詰め込んだ一冊。

バイエルは少し難しいと感じる初心者にも安心の内容です。

独学で楽譜をスラスラ読めるようになるには?

多くの曲を弾けるようになりたいなら、楽譜がスラスラ読めるようにする必要があります。

それには次の4つの段階をふんで学んでいきましょう。

- ドレミファソラシドの順番を覚える

- 五線譜に書かれた音符の位置と音を覚える

- 基準となる音を覚える

ドレミファソラシドの順番を覚える

まず、ドレミファソラシドの順番を覚えましょう。

ドレミファソラシドという順番通りだけでなく、ドシラソファミレドのように下がってくる順番や、ド以外から音階を読んでも間違えないように練習しましょう。

五線譜に書かれた音符の位置と音を覚える

五線譜に書かれている音符の位置と音を覚えましょう。

まずは「ド」の位置を覚え、音階があがるごとに音符の位置がどこにあるかを確認していきます。

五線譜の「線と線の間」と「線の上」に音符を順序良く並べると、ドレミファソラシドの音が表現されます。

五線譜上で足りない音域は補助線といって音符に短い線が入ります。

簡単なピアノ教本を使って音符を見ながら音階読みをくり返して音と音符の位置を把握しましょう。

慣れてきたら、練習曲の楽譜を音階読みをして慣れていくと楽譜読みが楽になってきます。

基準となる音を覚える

ドレミファソラシドだけを覚えていても、実際の楽譜は低い音から高い音へとんだり、和音のように同時に複数の音を出したりとバラエティに富んでいます。

そのたびにドから数えていては、時間と手間がかかり独学のモチベーションが下がってしまいます。

そこで、基準となる音を覚えておくといちいち音階を数えるという手間が省けます。

基準となる音とは、ひと目見て音階がわかる音符のことです。

たとえば、ドミソは五線譜の線上にある、レファラは五線譜の線の間にあるなど自分なりに覚えやすい工夫をしましょう。

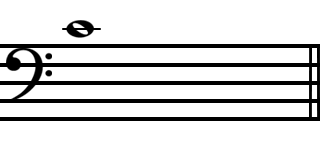

また、楽譜には音域を示すト音記号と低音域を示すヘ音記号があり、同じ音であってもト音記号とヘ音記号の楽譜では音符の位置が変わってきます。

ト音記号なら

ヘ音記号なら

基準となるドの位置を把握してから、順番に音符を読む練習をしましょう。

ピアノの特徴と種類を知ろう!

ピアノを独学で始めるにあたって、どんなピアノが良いのかについて電子ピアノとアコースティックピアノの特徴や種類を見ていきましょう。

電子ピアノ

出典元:YAMAHA

電子ピアノの特徴は、以下で高機能であることです。

- 音量を変えられる

- ヘッドホン付きで夜間でも練習できる

- 演奏をデータとして記録し再生できる

- スピーカーからの音源

- サンプル音源がある

電子ピアノは場所もとらず、音量が調節できるので住宅環境に左右されることなく使用できる便利なピアノです。

仕事から帰ってからもヘッドホンを使って練習ができます。

防音対策や調律の必要がないのも電子ピアノの特徴です。

また、演奏を記録して再生できるので、自分の演奏を客観的に評価し欠点を見つけたり、連弾の練習をすることも可能です。

電子ピアノを選ぶ際のポイントは3つ

- 鍵盤が88あること

- 足のペダルがあること

- 鍵盤の幅やタッチがアコースティックピアノと変わらないこと

電子ピアノのなかには、鍵盤が木製ではないものがありますが、本格的にピアノを学びたいならアコースティックピアノのタッチに近いものを選びましょう。

アコースティックピアノ

出典元:YAMAHA

電子ピアノのような機能性はないアコースティックピアノですが、やはり音色の豊かさや表現の豊かさはアコースティックピアノの醍醐味でしょう。

アコースティックピアノにはグランドピアノとアップライトピアノの2つがあります。

アップライトピアノは場所もとらずに設置できるので、家庭向きです。

アコースティックピアノは音が共鳴して聞こえるため、電子ピアノに比べて鋭い音や柔らかな音の表現の幅が広がります。

音量の調節には限界があるので、防音対策や練習時間などを考慮して使用する必要があります。

また、定期的に調律などのメンテナンスも必要です。

演奏の合否判定基準とは?

最初から最後までミスなく曲が弾けたとしても、演奏としてはまだ不十分です。

その曲が何を表現しているのか、作曲家がどのような時代にどのような思いで作曲したのかなどを知っていくことで、より深く曲を理解できます。

ピアノ曲の背景にある物事を知ることで、楽譜に書かれている記号の意味もより重みを増してきます。

演奏の合格基準としては次の4つです。

- メロディーと伴奏部分の音とのバランスが良いか

- フレーズの始まり方と終わり方の表現ができているか

- 音の強弱やテンポの変化など、楽譜どおりに表現できているか

- 曲のフレーズの中で中心となる音を理解しているか

曲の主題ともいえるメロディーの部分とそれを引き立たせる部分のバランスが悪いと、うるさい感じの演奏になってしまいます。

メロディーラインを主として弾けているかを確認しましょう。

曲によって、勢いよく弾き始めたほうが良いか、柔らかく静かに弾き始めたほうが良いかを考えて表現しているかも大切なポイントです。

曲の持つ背景や意味を考えながらどう表現するかによって印象ががらりと変わります。また、曲の終わりも曲の世界観の余韻を残すような終わり方を考えましょう。

楽譜にあるp(ピアノ)やff(フォルテッシモ)などの記号は、作曲家の思いがこもっています。楽譜に忠実に表現しましょう。

同じ和音を弾くにしても、強調したい音が含まれていることがあります。

独学の場合、楽譜から読み解くのは難しいので、CDやDVDなどでプロの演奏を聴いて自分の表現へと落とし込んでいきましょう。

ピアノは独学でマスターできる

大人になってもピアノは独学で弾けるようになります。

独学でピアノを学ぶために重要なポイントは、まず基本をマスターすることです。

正しい姿勢や指の構え、肘の角度、椅子の高さなどをきちんと確認しながら進めていかないと、身体に負担がかかったり、腱鞘炎の原因になったりします。

それができたら、楽譜の読み方や指使いなどの基本的な部分の練習をしながら、練習曲を進めていくと上達が早いです。

自分に合った教本やピアノを選んで、楽しみながらピアノの習得を目指しましょう。

オススメ記事

【永久保存版】ピアノ記号一覧まとめ!簡単に見返せる◎読み方や意味も解説

この記事では「ピアノの記号」を一覧表でまとめ、意味と読み方を丁寧に解説しています!初心者の方は知らない記号に出会ったときに、是非この記事を参考に練習してみてください。