4歳よりピアノを習い、20歳より電子オルガン・コード理論を学びました。 現在は、20年以上継続している自宅でのピアノ教室で2歳からの子どもたちと一緒にピアノの練習をしています。 保育士資格を独学で取得し、保育園にて子どもたちとリトミックや季節の歌を楽しんできました。皆さまのピアノライフのお役に立てるようにピアノの魅力をたっぷりお届けします。

目次

- 【ショパンのピアノ曲】難易度一覧表◎

- 曲の解説と演奏ポイントをご紹介

- 【初級編】

- マズルカ第5番op.7-1変ロ長調

- マズルカop.68-3ヘ長調

- ワルツ第1番op.18「華麗なる大円舞曲」変ホ長調

- ワルツ第6番op.64-1「子犬のワルツ」変ニ長調

- ワルツ第9番op.69-1「別れのワルツ」変イ長調

- ワルツ第12番op.70-2ヘ長調

- ワルツ第14番ホ短調(遺作)

- ノクターン第2番op.9-2変ホ長調「3つの夜想曲」

- ノクターン第20番嬰ハ短調(遺作)

- 24のプレリュード7番op.28-7イ長調

- 24のプレリュード第15番op.28-15変ニ長調「雨だれ」

- 【中級編】

- ポロネーズop.40-1「軍隊ポロネーズ」イ長調

- エチュード第3番op.10-3「別れの曲」ホ長調

- エチュード第5番op.10-5「黒鍵」変ト長調

- エチュード第12番op.10-12「革命」ハ短調

- エチュード第1番op.25-1「エオリアンハープ」変イ長調

- スケルツォ第2番op.31変ロ長調

- 即興曲第4番op.66「幻想即興曲」嬰ハ短調

- 【上級編】

- ポロネーズop.53「英雄ポロネーズ」変イ長調

- アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズop.22変ホ長調

- バラード第1番op.23ト短調

- エチュード第1番op.10-1ハ長調

- エチュード第11番op.25-11「木枯らし」イ短調

- ソナタ第2番op.35第3楽章「葬送行進曲」変ロ短調

- 舟唄op.60嬰ヘ長調

- まとめ

ショパンの感傷的なメロディーにうっとりした経験はありませんか?

ショパンの素敵なメロディを演奏してみたいけど、たくさんあるショパンピアノ作品から何を選んだらよいのかわかりにくいですよね。

今回は「初級」「中級」「上級」とレベルに分けておすすめの曲を演奏ポイントとともにご紹介します。

【ショパンのピアノ曲】難易度一覧表◎

ショパンのピアノ独奏曲について難易度をまとめました。

ご自身のレベルと合わせてショパンの曲を選ぶ際の参考にしてください。

| 初級編 | 中級編 | 上級編 |

|---|---|---|

| マズルカop.7-1 変ロ長調 |

ポロネーズop.40-1 「軍隊ポロネーズ」イ長調 |

ポロネーズ第6番op.53 「英雄ポロネーズ」変イ長調 |

| マズルカop.68-3 ヘ長調 |

エチュード第3番op.10-3 「別れの曲」ホ長調 |

アンダンテ・スピアナートと 華麗なる大ポロネーズop.22 変ホ長調 |

| ワルツ第1番op.18 「華麗なる大円舞曲」変ホ長調 |

エチュード第5番op.10-5 「黒鍵」変ト長調 |

バラード第1番op.23 ト短調 |

| ワルツ第6番op.64-1 「子犬のワルツ」変ニ長調 |

エチュード第12番op.10-12 「革命」ハ短調 |

エチュード第1番op.10-1 ハ長調 |

| ワルツ第9番op.69-1 「別れのワルツ」変イ長調 |

エチュード第1番op.25-1 「エオリアンハープ」変イ長調 |

エチュード第11番op.25-11 「木枯らし」イ短調 |

| ワルツ第12番op.70-2 ヘ長調 |

スケルツォ第2番op.31 変ロ長調 |

ソナタ第2番op.35 第3楽章「葬送行進曲」変ロ短調 |

| ワルツ第14番ホ短調 (遺作) |

即興曲第4番op.66 「幻想即興曲」嬰ハ短調 |

舟唄op.60 嬰ヘ長調 |

| ノクターン第2番op.9-2 変ホ長調「3つの夜想曲」 |

||

| ノクターン第20番嬰ハ短調 (遺作) |

||

| 24のプレリュード7番op.28-7 イ長調 |

||

| 24のプレリュード第15番op.28-15 「雨だれ」変ニ長調 |

曲の解説と演奏ポイントをご紹介

それでは上記の初級から上級まで各曲の特徴を説明していきますね。

【初級編】

まずは初級編です♪

11曲を1曲ずつ解説していきます。

マズルカ第5番op.7-1変ロ長調

難易度:★

【曲のイメージ・演奏のポイント】

マズルカはポーランドの伝統的な舞曲で、特有のリズムと情熱的な性格が特徴です。

特有のリズムとは、アクセントが3拍目にくることで生まれる独特のリズム感を指します。

アクセントや強弱を意識的につけて、メロディーと音量のバランスをとりましょう。

マズルカは技術的な難易度は低いのですが、譜面通りに演奏してもそれぞれの舞曲が持つ独特のニュアンスを表現しにくいため「特別に難しい」です。

踊りをイメージしてもぎこちないアクセントになってしまいます。

ペダルは音のつながりや響きをよく聞き、過度に使わないよう心がけながら音楽的な表現、ショパン特有の感傷的な表現、感情を大切にし、1つひとつのフレーズに心を込めて演奏しましょう。

マズルカop.68-3ヘ長調

難易度:★

【曲のイメージ・演奏のポイント】

マズルカは、演奏時間が5分以内の小規模な曲が多いです。

素朴なものや単純なもの、華麗なものなどバラエティに富んでいます。

この曲は快活でリズミカルな曲です。

付点のついた6度奏はなめらかに弾けるとよいでしょう。

短い中間部では変ロ長調に転調しますが、ミ(E音)にナチュラル(♯、♭をもとに戻す)がついており、不思議な印象を受けます。

ワルツ第1番op.18「華麗なる大円舞曲」変ホ長調

難易度:★★

【曲のイメージ・演奏のポイント】

3拍子の軽快で踊りやすいリズム、ワルツらしい躍動感と軽やかな動きが特徴。

ワルツのリズム感を作り出す左手の伴奏は片手のみでの練習が必要です。

曲の始めの「シにフラット」が付いた連続音は響きをよく聞いて演奏します。

右手の流れるようなメロディは、フレーズ(メロディのまとまり)を意識して歌うように弾くのがコツです。

そして、しっかりとした3拍子ワルツのリズム感を持ち、生き生きとした躍動感を意識しましょう。

ワルツ第6番op.64-1「子犬のワルツ」変ニ長調

難易度:★★

【曲のイメージ・演奏のポイント】

この曲は、軽快で陽気な雰囲気が特徴。

明るく楽しい音楽で子犬の活発な可愛らしい動きを表現しています。

そのためテンポは比較的速めです。

子犬が自分のしっぽを追いかけて、くるくる回っている様子をイメージして演奏しましょう。

Molt vivace.の表示があり、とても快活に演奏することが求められますが、最初はゆっくりとしたテンポで練習しましょう。

音符やリズムを正確に捉えられるようになってから、少しずつテンポを上げていくと仕上がりも早くなります。

第2ワルツのsostenuto(ソステヌート)の部分(曲調が穏やかに変化するところ)では、左手のワルツ伴奏が跳ねることなく、緩やかに演奏しましょう。

ワルツ第9番op.69-1「別れのワルツ」変イ長調

難易度:★

【曲のイメージ・演奏のポイント】

初心者でも演奏しやすい難易度低めの曲で、切なく繊細なメロディーが特徴の曲です。

「別れのワルツ」とも呼ばれています。

音程(音同士の距離)が離れている音はテンポを少しだけ緩めるなど工夫をして「切なさ」を表現します。

指づかいの指示を丁寧に確認し、表現力豊かに心を込めて演奏しましょう。

テンポはLentoなので緩やかなワルツになります。

※Lentoとは「緩やかに遅く」の意味を示す速度記号です。

ワルツ第12番op.70-2ヘ長調

難易度:★

【曲のイメージ・演奏のポイント】

この曲は構成がA-Bとなる比較的簡潔な2部形式です。

初心者には取り組みやすい1曲です。

冒頭のド(C音)はよく響かせましょう。

ワルツのテンポ感を保ちながら、適切な強弱表現をつけて表情豊かに演奏しましょう。

ワルツ第14番ホ短調(遺作)

難易度:★

【曲のイメージ・演奏のポイント】

情熱的な急速で力強いアルペジオ風のメロディーから曲は始まり、悲しげで感傷的なメロディへとつながります。

途中の転調部分では明るく伸びやかに美しく歌うように演奏しましょう。

曲中に複雑な左手の動きやアルペジオやスケールも多く見られるため、テクニカルな練習としての部分練習も積極的に取り入れてみましょう。

ノクターン第2番op.9-2変ホ長調「3つの夜想曲」

難易度:★

【曲のイメージ・演奏のポイント】

ノクターンはゆったりしたテンポで、左手の伴奏の上に右手のメロディーがまるで歌うように演奏するのが特徴です。

一般的にショパンの音楽が「甘い」「女性的」といわれるとき、このノクターンをイメージされているのかもしれません。

ノクターン第2番の曲は、映画の主題歌に使われるなど広く知られており、感情豊かで表現力が非常に重要な曲です。

曲中に静かな部分と情熱的な部分があるので、音楽に込められた感情を理解し、表現力に注意を払いましょう。

ノクターン第20番嬰ハ短調(遺作)

難易度:★

【曲のイメージ・演奏のポイント】

この曲は映画「戦場のピアニスト」でも使用されました。

重々しい序奏の後、哀愁漂うメロディーが始まります。

連符も多用されていて、左手と合うタイミングを演奏前に確認しましょう。

この曲では35連符というのがあり、左手と合うタイミングをていねいに確認すると弾きやすくなりますよ。

トリルや連符を華やかに哀愁を漂わせながら表現するのは難しいですが、そこから曲の雰囲気を醸し出す、悲痛な叫びのようなものが聞こえてきそうです。

※連符とは、3連符5連符など現在の拍に対して分割した音符の一群のことです。

24のプレリュード7番op.28-7イ長調

難易度:★

【曲のイメージ・演奏のポイント】

「太田胃散」のCMでも使用された1分ほどの短い曲です。

プレリュード曲集の中でも特に早く作られたと考えられています。

ゆったりとしたテンポで静かながらも美しいメロディーが響きます。

柔軟性を持って、ていねいに表現しましょう。

曲の後半に手の大きい人でないと弾きにくい和音が右手に現れます。

手の小さい演奏者は一度に弾くのではなく、ペダルを使い下から順に一気に音を鳴らす「アルペジオ」などを取り入れる工夫が必要でしょう。

24のプレリュード第15番op.28-15変ニ長調「雨だれ」

難易度:★

【曲のイメージ・演奏のポイント】

美しいメロディーと、連続した8分音符が「雨の音」を表現しているかのように感じる曲調が特徴的な曲です。

Sostenuto(ソステヌート)という表示があり「全体的に音をしっかり伸ばしていくこと」が求められています。

このソステヌートには「支える」という意味もあり、連続する8分音符、つまり雨の音を表現しているようなリズムが全体を支えています。

メロディーは美しく、しっとり緩やかなテンポで感情を込めて弾きましょう。

【中級編】

次に中級編を7曲解説していきます♪

オススメ記事

ピアノ中級者のレベルはどの程度?どんなクラシック名曲が弾けるようになる?

【中級のレベルとは?】中級ピアニスト向けの楽曲や練習曲を解説!年齢や経験に関係なく、中級レベルのピアノ演奏を楽しんでみませんか?

ポロネーズop.40-1「軍隊ポロネーズ」イ長調

難易度:★★★

【曲のイメージ・演奏のポイント】

ポロネーズは、ポーランドの伝統的な舞踏曲であり、特有の躍動感あるリズムが特徴です。

ちなみに「ポロネーズ」とはフランス語で「ポーランド風」という意味です。

これはショパンがポーランドに対する愛と望郷の念を生涯強く持っていたことを表しているかもしれません。

ポロネーズ「軍隊」は、力強く、華やかなメロディーが耳に残りやすく、情熱的で壮大な印象を与えます。

力強く不屈な祖国ポーランドの復活を願っているかのように、勇ましくポロネーズのリズムに溢れている曲です。

転調部分はやや落ち着いた曲想になるため、メロディーは伸びやかにリズム感も忘れずに演奏しましょう。

エチュード第3番op.10-3「別れの曲」ホ長調

難易度:★★★

【曲のイメージ・演奏のポイント】

「Sadness」(悲しみ)と言う副題を持っている曲で、一般的に「別れの曲」として親しまれています。

叙情的で美しい曲のため、情緒表現のための練習曲ともいえます。

内声部を歌うように弾くポリフォニックな演奏を心がけましょう。

エチュード第5番op.10-5「黒鍵」変ト長調

難易度:★★★★

【曲のイメージ・演奏のポイント】

エチュードとは練習曲を指しますが、ショパンのは「表現力」のための練習曲でもあり、芸術音楽になっています。

この曲は「黒鍵のエチュード」として知られるように黒鍵ばかりで演奏します。

曲は全体を通して軽快なので体はリラックスし、手や指は柔軟性を持って動けるようにしましょう。

エチュード第12番op.10-12「革命」ハ短調

難易度:★★★

【曲のイメージ・演奏のポイント】

故郷ワルシャワを後にパリへ行く途中、シュトゥットガルトでワルシャワへロシア軍が侵入したと聞き悲しみにくれて書いたといわれる曲です。

激しい表現と技術的なものを含めて、多くのピアニストや音楽愛好者にも好まれています。

非常に速いテンポのため演奏には高度な技巧が必要です。

特にアルペジオ(和音を1度に順に奏でる技法)とオクターブ(8度音程の奏法)のテクニカルな要素が含まれます。

冒頭の力強い和音や曲中にはアクセントが多く、ショパンの胸の内を表しているのでしょう。

エチュード第1番op.25-1「エオリアンハープ」変イ長調

難易度:★★★★

【曲のイメージ・演奏のポイント】

メロディーがフルートのように奏でられるのに合わせ、細かい動きをする速いアルペジオが風のように感じられる曲です。

アルペジオを非常に速いテンポで演奏するため手首や指などの柔軟性が求められます。

両手のアルペジオ部分が奏でる和声もていねいに聞き取りながら、メロディーが浮かび上がってくるように演奏しましょう。

正確に軽やかに弾けるように、片手ずつの練習も取り入れると良いですよ。

スケルツォ第2番op.31変ロ長調

難易度:★★★★

【曲のイメージ・演奏のポイント】

第4番まであるスケルツォの中でも最も有名な曲です。

スケルツォとは「冗談」を意味する言葉ですが、ショパンのスケルツォに冗談は感じられません。

転調や速いパッセージ、突然のフォルティッシモの和音、 1、2小節の空白(休符)の「間」などから感情表現がバラエティーに富んでいるといえます。

曲の始めでは、4小節ずつの「問いと答え」のようなやり取りを感じさせます。

広い音域を使いダイナミックに演奏する部分とささやくような部分を丁寧に弾き分けましょう。

コーダは力強く熱情的で輝かしく終わりを迎えます。

即興曲第4番op.66「幻想即興曲」嬰ハ短調

難易度:★★★

【曲のイメージ・演奏のポイント】

ショパンピアノ作品の中でも特に有名な曲です。

嬰ハ短調で作られているこの曲は、最も陰鬱、悲愴皮肉などのイメージがある1番暗い調で作られています。

中間部では静かな曲調に変わり、ノクターンのような美しいメロディーになるためたっぷり歌うように演奏しましょう。

これによって前半の情熱的なイメージとの印象的な対比が生まれます。

曲全体を通して即興的な雰囲気があり、演奏者に自由な表現を求めているようにも感じられます。

リズムが3音に4音を入れる変則的で予測しにくい演奏ですが、弾けるようになったときには嬉しく達成感を味わえるでしょう。

そしてこの独特のリズムが曲に独自の雰囲気を与えているともいえます。

【上級編】

最後に、上級編から7曲ご説明します♪

ポロネーズop.53「英雄ポロネーズ」変イ長調

難易度:★★★★★

【曲のイメージ・演奏のポイント】

この曲は非常に有名で、力強く荘厳なポロネーズです。

メインのポロネーズ主題は非常に力強く、堂々たる華やかな性格を持っています。

転調部分は左手にオクターブ奏が続くことでリズムが変わり勇ましさが増します。

メロディーも歌唱的になるので、感傷的な表現が必要です。

pp(ピアニッシモ、非常に静かな演奏)からff(フォルティッシモ、非常に大きな力強い演奏)まで幅広い強弱表現も心がけましょう。

転調が終わると、ポロネーズ特有のリズムがもどるので、変化を表現できると良いでしょう。

アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズop.22変ホ長調

難易度:★★★★★

【曲のイメージ・演奏のポイント】

この曲は、華麗なるポロネーズにアンダンテ・スピアナートが付け加えられた2つの部分から構成されています。

スピアナートとは、イタリア語で「なめらかな、落ち着いた」という意味です。

優しく穏やかな広がりを感じさせるように演奏しましょう。

「アンダンテ」とは速度記号で歩くような速さで弾くことを示します。

後半のポロネーズは「華麗なる」と題されているように、ショパンらしい華やかで力強い演奏が求められます。

ポロネーズのリズムを大切に躍動感を表現しましょう。

バラード第1番op.23ト短調

難易度:★★★★★

【曲のイメージ・演奏のポイント】

バラードとは音楽における意味として、情緒豊かで、物語性や詩的な曲を指します。

バラード第1番はショパンピアノ作品の中でも魅力的な1曲です。

ソナタ形式をもとにショパンらしい自由さとともに、優しく招くようなメロディが何度も繰り返されます。

演奏では、オクターブやアルペジオなどテクニカルな要素が多く、技巧的な演奏力が求められます。

メロディは感傷的な表現を豊かに演奏しましょう。

エチュード第1番op.10-1ハ長調

難易度:★★★★★

【曲のイメージ・演奏のポイント】

速いアルペジオやトリル、オクターブ奏など非常に高度なテクニックを要する曲で表現力も求められます。

左手がオクターブでメロディーを弾いている間に、右手は上行下行と速いテンポでアルペジオを弾く勢いのある曲です。

練習曲ですが壮大に、優美にメロディーを演奏しましょう。

エチュード第11番op.25-11「木枯らし」イ短調

難易度:★★★★★

【曲のイメージ・演奏のポイント】

激しく熱情的でテンポが速い曲です。

嵐のように激しい半音階(全て半音の間隔で構成された音階)を混ぜた細かく速い動きやアルペジオが展開する右手に対し、リズミカルなモティーフを左手で弾きます。

曲の始めの4小節はしっかりイメージをしてから弾きましょう。

5小節目から始まるテクニック的な難しさに気を取られないためです。

ソナタ第2番op.35第3楽章「葬送行進曲」変ロ短調

難易度:★★★★★

【曲のイメージ・演奏のポイント】

通称「葬送行進曲ソナタ」として知られている曲です。

ソナタ第2番は4つの楽章から成り立っており、全てが短調で作られています。

その中でも第3楽章の「葬送行進曲」が有名で、暗い和音が鳴り響き、重苦しい曲調で始まります。

曲からは、深い悲しみや嘆き、死のテーマや哀悼の気持ちなどが伝わってくるようです。

冒頭の2小節を効果的に重ねて音楽を展開させています。

演奏は、高度な技巧が表現力とともに要求され、難易度が非常に高く難しいピアノ曲です。

感情豊かに表現するために、手の動きや指遣いなどにも配慮し、音の強弱やタッチにも十分な注意を払いましょう。

舟唄op.60嬰ヘ長調

難易度:★★★★★

【曲のイメージ・演奏のポイント】

ピアノソナタ第3番と同じ年に完成されました。

ソナタをさらに超える名作とも言われている1曲です。

舟唄の8分の12拍子の拍子感を左手で奏でる伴奏が波の揺れを思い浮かばせてくれます。

右手の16分音符のスタッカートの音が水しぶきをイメージさせます。

穏やかなリズムの流れにのって時々みせる感傷的なメロディーが印象的な曲です。

右手のメロディーを表情豊かに上げることが演奏のポイントです。

最後にある右手の長い下行形部分はキラキラと輝くイメージで素敵に演奏しましょう。

まとめ

ショパンのピアノ作品には「甘い」「女性的」というイメージを持つ方が多いです。

それだけではない「感傷的なメロディ」もショパンのピアノ作品にはあります。

「ショパンの音楽は言葉を必要としない」といわれ、自分の音楽を言葉で解説されることを、ショパンはすごく嫌っていたそうです。

ショパンの素晴らしいメロディーは「繊細さを保ちつつ歌うように弾く」のが演奏のコツです。

ショパンの生涯を思い描きつつ、ショパンのピアノ作品に触れてみてはいかがでしょうか?

オススメ記事

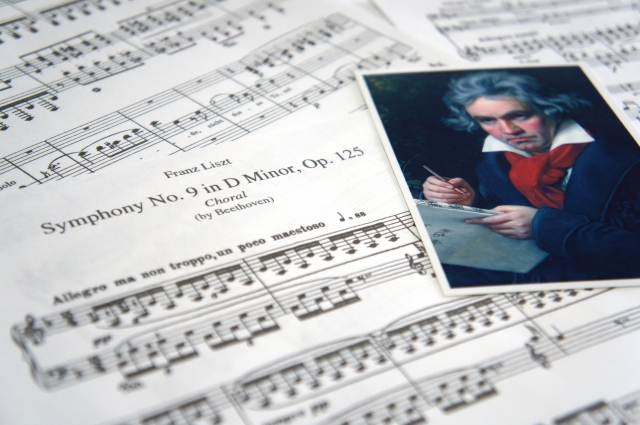

【ベートーヴェンのピアノソナタ】全32曲人気ランキング◎|難易度&解説も!

ベートーヴェンのピアノソナタについて詳細に解説します!「ドイツ三大B」の一人でもある ベートーヴェンのピアノソナタ全32曲の魅力を詳しく解説します。