ピアノ歴20年以上のWEBライターです。コンクールや受験、さらにピアノ指導経験を活かした記事作成を行っています。

目次

- 〜ロマン派〜 チャイコフスキーの生涯

- チャイコフスキーってどんな人だったの?

- 本名は?

- あだ名は「ロシアのワルツ王?」

- チャイコフスキーの生涯年表

- 誕生から学生時代

- 音楽家を志した時代

- 全盛期から晩年

- チャイコフスキーの死因は?

- チャイコフスキーの音楽の特徴は?

- チャイコフスキーの名曲一覧表

- バレエ音楽・管弦楽

- 交響曲・協奏曲

- 器楽曲・室内楽

- チャイコフスキーの名曲を10選ご紹介!

- ピアノ協奏曲第1番変ロ短調оp.23

- ドゥムカハ短調〜ロシアの農村風景〜оp.59

- ピアノ曲集『四季』оp.37a

- ヴァイオリン協奏曲ニ長調оp.35

- ピアノ三重奏曲イ短調оp.50『偉大な芸術家の思い出に』

- 序曲『1812年』

- 白鳥の湖оp.20

- くるみ割り人形оp.71

- 弦楽セレナードハ長調оp.48

- 交響曲第6番『悲愴』оp.74

- 【番外編】チャイコフスキーにまつわるエピソード

- チャイコフスキーは公務員だった!?

- 「演奏不可能」と言われたピアノ協奏曲第1番

- まとめ

バレエ音楽『くるみ割り人形』や『白鳥の湖』で知られるチャイコフスキーは、ロシア出身の作曲家で、ロマン派やロシア音楽の発展に貢献しました。

一度聞いたら耳に残るような親しみやすい作品が多く、クラシック音楽の中でも人気の高い作曲家と言えます。

チャイコフスキーは順風満帆な音楽人生を送ったのだと思いきや、実は苦労が絶えない作曲家でした。

今回の記事では、チャイコフスキーの生涯や名曲について詳しく解説いたします。

筆者おすすめの隠れた名曲もご紹介しますので、最後までご覧いただけると嬉しいです。

〜ロマン派〜 チャイコフスキーの生涯

まずは、チャイコフスキーの生涯を年表でご紹介しますね。

歴史上の音楽家としては珍しい経歴を持つ、チャイコフスキーの人生を紐解いていきましょう。

チャイコフスキーってどんな人だったの?

チャイコフスキーは、極度の心配症である一方で性格は温厚だったと言われています。

しかし、恋愛面など人間関係は苦労したようです。

引用元:Wikipedia

本名は?

チャイコフスキーの本名は、ピョートル・イリイチ・チャイコフスキーです。

父親は、鉱山技師だったイリヤ・ペトローヴィチ・チャイコフスキー、母親はアレクサンドリアで、次男として誕生しました。

あだ名は「ロシアのワルツ王?」

偉大な作曲家には、ピアノの魔術師や音楽の父といった呼び名がつきますが、チャイコフスキーにも「ロシアのワルツ王」というあだ名がつけられました。

しかし「ワルツ王」と呼ばれた作曲家は一人ではなく、ヨハン・シュトラウスやエミール・ワルトトイフェルなど、各国の作曲家が「ワルツ王」というあだ名をつけられています。

ちなみにワルツとは、テンポのよい3拍子の舞曲のことで円舞曲とも呼ばれます。

チャイコフスキーは、このワルツのリズムを積極的に取り入れたことから「ロシアのワルツ王」と呼ばれたようですね。

チャイコフスキーの生涯年表

ここでは、チャイコフスキーの生涯年表を3期に分けて解説いたします。

誕生から学生時代

| 【1840年5月7日】 | ロシア帝国ヴォトキンスクで誕生 |

| 【1844年】 | 4歳で、フランス人の家庭教師ファンニ・デュルバッハから ドイツ語とフランス語を学ぶ |

| 【1845年】 | 5歳の時に、マリア・パリチコワの手ほどきで ピアノを始める |

| 【1850年】 | 10歳でサンクトペテルブルクの法律学校に入学後、 歌を学び法律学校の聖歌隊に入る |

| 【1854年】 | 14歳の時に母親アレクサンドリアがコレラで亡くなる |

| 【1855年】 | キュンディンゲルからピアノや和声学、ロマーキンから 声楽を学ぶ |

| 【1859年】 | 法律学校を卒業し、法務省の9等文官として働き始める |

| 【1861年】 | 妹のアレクサンドラが結婚し、初めてヨーロッパ旅行に 出かける |

チャイコフスキーは幼少期に音楽の才能を認められたものの、両親が音楽の道には進ませず法律学校に入学させました。

反発せず法律学校に通ったチャイコフスキーは、母親が亡くなったことで音楽への思いが強くなり、作曲を始めます。

法務省に就職してからも仕事への熱意は乏しく、時間を見つけては作曲をしていました。

音楽家を志した時代

| 【1862年】 | 知人にロシア音楽協会を紹介され、本格的に音楽の道に 進むことを決意し、ペテルブルク音楽院に入学 |

| 【1863年】 | 23歳の時に法務省を退職し、ピアノや作曲の教師となる |

| 【1865〜1866年】 | ペテルブルク音楽院を卒業し、モスクワに移住 |

| 【1866年】 | モスクワ音楽院の理論講師に招かれ教壇に立ち、作曲活動 も行う |

| 【1868年】 | サンクトペテルブルクでロシア5人組(ムソルグスキー・ ボロディン・バラキレフ・キュイ・リムスキー=コルサコフ)と出会う |

| 【1875年】 | ピアノ協奏曲第1番作品23を作曲 |

| 【1877年】 | アントニーナ・ミリューコヴァと結婚するが、すぐに離婚。 ヴァイオリン協奏曲の作曲を始め、わずか数週間で完成させる |

チャイコフスキーの人生に転機が訪れたのは、知人の紹介でロシア音楽協会の存在を知った1862年。

それまで抑え込んでいた音楽への情熱が溢れ出し、本格的に作曲家を目指します。

この時期は、ピアノ協奏曲やヴァイオリン協奏曲といった傑作が次々と誕生し、チャイコフスキーが作曲家として知られるようになりました。

一方で、結婚や恋愛といった人間関係に悩むことも多かったチャイコフスキーは、弟のアナトーリーに付き添われ療養していた時期もあったと伝えられています。

全盛期から晩年

| 【1878年】 | モスクワ音楽院を退職、ヨーロッパを転々としながら 作曲を続ける |

| 【1885年】 | ロシア音楽協会のモスクワ支部局長に就任する |

| 【1888年】 | ドイツのライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団を 指揮する |

| 【1891年】 | 『くるみ割り人形』を作曲、アメリカ・カーネギーホールの こけら落としに出演し成功を収める |

| 【1893年】 | ケンブリッジ大学音楽協会から名誉博士号を授与される。 交響曲第6番が完成し、自身の指揮で初演。 |

| 【1893年11月6日】 | 53歳で亡くなる |

作曲に専念するためにモスクワ音楽院を退職したチャイコフスキーは、管弦楽やバレエ音楽、交響曲など、さまざまな作品を生み出しました。

この時期はヨーロッパ各地を転々としていましたが、最後はモスクワ州のクリンという都市で過ごしています。

チャイコフスキーの死因は?

53歳で亡くなったチャイコフスキーの死因は諸説あり、肺水腫が有力と伝えられています。

一方で、亡くなる9日前には指揮をしていたことから、コレラによる急死説も残っています。

チャイコフスキーの死後、サンクトペテルブルクの大聖堂にて国葬が行われ、アレクサンドル・ネフスキー大修道院の墓地に埋葬されました。

チャイコフスキーの音楽の特徴は?

ロマン派時代のクラシック音楽はヨーロッパを中心に発展し、ドイツ出身のブラームスやシューマン、ポーランド出身のショパンなどが活躍していました。

この時代のロシアは音楽後進国と言われ、独自のクラシック音楽は普及していなかったと伝えられています。

19世紀後半になると、チャイコフスキーやドヴォルザークなどヨーロッパ周辺地域からも作曲家が登場し、ロシア音楽も大きく変わっていきました。

その立役者となった一人がチャイコフスキーで、当時あまり作曲されなかったバレエ音楽の創作を手掛け、『くるみ割り人形』『白鳥の湖』『眠れる森の美女』を次々と発表しています。

やがて3大バレエ音楽として有名になり、チャイコフスキーの作品はロシア音楽の発展とともに知られるようになりました。

そして、1958年にはチャイコフスキーの名前がつけられた国際コンクールが開催され、以降4年に一度モスクワで行われています。

チャイコフスキーの音楽には、すっと耳に入ってくる親しみやすさを感じます。

また、曲の情景が浮かぶような美しいメロディも魅力の一つと言えるでしょう。

チャイコフスキーの名曲一覧表

ここでは、チャイコフスキーの名曲一覧(抜粋)をジャンル別にまとめています。

バレエ音楽・管弦楽

| バレエ音楽・歌劇 | 管弦楽曲 |

|---|---|

|

|

交響曲・協奏曲

| 交響曲 | 協奏曲 |

|---|---|

|

|

器楽曲・室内楽

| ピアノ曲 | 室内楽 |

|---|---|

|

|

チャイコフスキーの名曲を10選ご紹介!

ここからは、チャイコフスキーの名曲からおすすめの作品を10曲ご紹介します。

有名な曲や筆者おすすめの隠れた名曲をお聞きください。

ピアノ協奏曲第1番変ロ短調оp.23

チャイコフスキーの代表作品と言える『ピアノ協奏曲第1番変ロ短調』は、1874年に作曲され、翌年ピアニストのハンス・フォン・ビューローがボストンで初演しました。

第1楽章の壮大な序奏やカデンツァ、軽やかな曲調の第2楽章、躍動感のある第3楽章など、形式にとらわれない自由な協奏曲と言えます。

演奏時間は約35分で、その内の20分は第1楽章となっています。

ドゥムカハ短調〜ロシアの農村風景〜оp.59

チャイコフスキーが1886年に作曲したピアノ曲です。

ドゥムカとは、ポーランド民謡に基づく形式のことで「哀歌」と訳されます。

冒頭の序奏は、ロシア民謡を彷彿とさせるバラード調。

「Con anima」から変ホ長調に変わり、躍動的なフレーズが現れます。

農村のお祭りをイメージした華やかな曲調から再びハ短調のカデンツァに入り、壮大なクライマックスを迎えます。

ピアノ曲集『四季』оp.37a

チャイコフスキーがサンクトペテルブルクの音楽雑誌から依頼を受け、1875年に作曲したピアノのための組曲です。

1月から12月までの情景描写をもとに、全12曲で構成されています。

特に有名な「トロイカ」や「舟歌」は、ピアノ発表会用の曲としてもおすすめですよ。

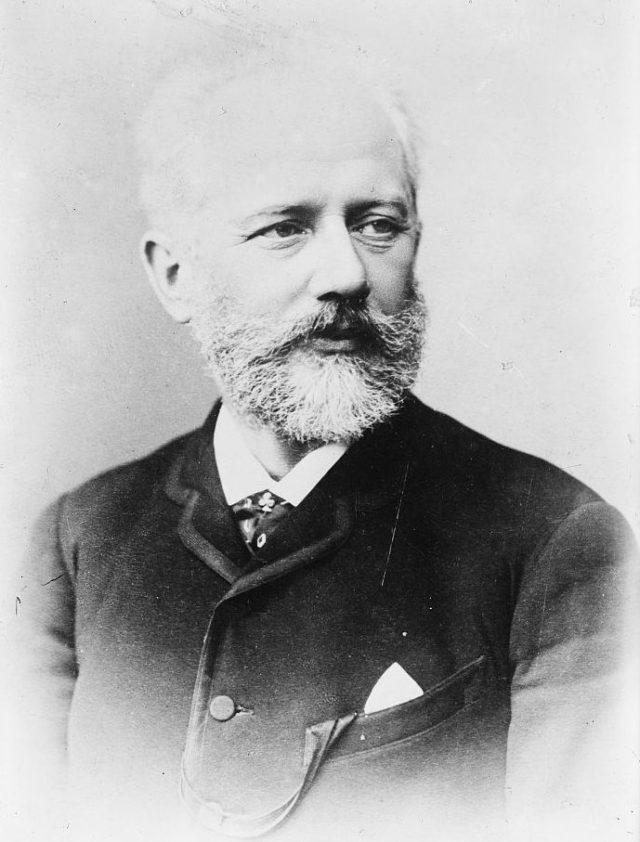

ヴァイオリン協奏曲ニ長調оp.35

1877年に作曲されたチャイコフスキーの傑作『ヴァイオリン協奏曲ニ長調』は、ベートーヴェン・メンデルスゾーン・ブラームスと並び4大ヴァイオリン協奏曲と称されています。

約2週間で完成させたエピソードがあり、チャイコフスキーの創作意欲が旺盛だったことが伝わる作品です。

初演当時は批判的な意見が目立ちましたが、徐々に作品の評価が上がっていき、現代では名曲となりました。

ピアノ三重奏曲イ短調оp.50『偉大な芸術家の思い出に』

チャイコフスキーの旧友ニコライ・ルビンシテインへの追悼の意味が込められた作品です。

副題の偉大な芸術家とは、おそらくニコライ・ルビンシテインのことでしょう。

ピアノ・ヴァイオリン・チェロの三重奏で、特にピアノパートは高度な演奏技術が必要な作品です。

およそ50分の大作ですが、叙情的かつ壮大な曲調でチャイコフスキーの代表作となっています。

序曲『1812年』

チャイコフスキーが1880年に作曲した演奏会用序曲で、1812年はナポレオンのロシア遠征が行われた年です。

歴史的背景が盛り込まれた壮大な曲ですが、チャイコフスキー自身は傑作と思っていなかったようです。

曲は第1部〜第5部に分けられ、長い序奏を経てソナタ形式の主部、大規模なコーダという構成になっています。

楽譜上では、終盤に「大砲」を使うと書かれていますが、初演で本物の大砲が使用された史実は不明です。

白鳥の湖оp.20

チャイコフスキーが作曲した最初のバレエ音楽『白鳥の湖』は、1877年にモスクワで初演されました。

当時は、作品の評価が思わしくなく何度か改訂が行われています。

『白鳥の湖』は、悪魔の呪いで白鳥の姿にされた王女オデットと、ジークフリート王子の悲恋を描いた作品です。

楽曲は第1幕〜第4幕までの全20曲で構成され、「情景」や「ワルツ」などがピアノ曲としても知られています。

くるみ割り人形оp.71

チャイコフスキーが手掛けた最後のバレエ音楽が『くるみ割り人形』です。

クリスマスにくるみ割り人形をもらった少女が、夢の世界に旅立つというストーリー。

原曲は序曲・第1幕(全9曲)・第2幕(全6曲)からなり、後に演奏会用組曲として編曲された作品もあります。

ピアノ用にアレンジされた「トレパック」や「花のワルツ」などは、単体で演奏される機会も多いです。

弦楽セレナードハ長調оp.48

チャイコフスキーの代表作品の一つで、冒頭のメロディは誰もが一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。

この曲は、チャイコフスキーがモスクワ音楽院で講師をしていた頃に作曲した室内楽曲です。

敬愛するモーツァルトの音楽性や精神が組み込まれた作品で、全4楽章で構成されています。

交響曲第6番『悲愴』оp.74

チャイコフスキーが最後に作曲した交響曲が、第6番『悲愴』です。

1892年〜1893年にかけて、ヨーロッパ旅行中に作曲したと言われています。

4楽章で構成される『悲愴』の特徴は、古典ソナタの技法を残しつつチャイコフスキーの斬新なアイデアが盛り込まれていることです。

例えば、第2楽章に四分の五拍子という変拍子を使ったり、緩徐楽章で終わるなど。

【番外編】チャイコフスキーにまつわるエピソード

最後に、チャイコフスキーにまつわるエピソードをご紹介します。

歴史上の作曲家にありがちな天才エピソードが少ないチャイコフスキーには、変わった経歴も。

チャイコフスキーは公務員だった!?

5歳の時にピアノを習い始めたチャイコフスキーは、音楽の才能を認められるも両親は音楽家になることを望みませんでした。

そのため、幼少期から音楽の英才教育を受けることもなく、法律学校を卒業して法務省の職員となりました。

しかし、音楽を諦められなかったチャイコフスキーは、20歳を過ぎてから本格的に作曲などを学びます。

こうして遅咲きの作曲家となったチャイコフスキーは、次々と名曲を書き上げて著名な作曲家の仲間入りを果たしました。

「演奏不可能」と言われたピアノ協奏曲第1番

本格的に作曲家となったチャイコフスキーは、34歳の時に『ピアノ協奏曲第1番変ロ短調』を作曲しました。

そして、モスクワ音楽院の院長でピアニストのニコライ・ルビンシテインに初演を依頼すると、「演奏不可能」と断られ作品を酷評されてしまいます。

自信満々だったチャイコフスキーは激怒し、ハンス・フォン・ビューローというドイツのピアニストに作品を献呈、彼の演奏のおかげで一躍有名曲になりました。

その3年後には、ピアノ協奏曲第1番を酷評したニコライ・ルビンシテインがチャイコフスキーに謝罪し、無事に仲直りをしたと伝えられています。

まとめ

今回は、ロシア音楽の立役者の一人であるチャイコフスキーについて解説してきました。

一度は音楽家の道を諦め、法務省の職員となったチャイコフスキーの人生は、波乱万丈でした。

しかし、音楽への情熱を持ち続けた彼の作品は、壮大で美しく親しみやすい曲が多いです。

ぜひ、チャイコフスキーの名曲に込められた思いを感じてみてください。

オススメ記事

【保存版】美しいラフマニノフの名曲を15選ご紹介◎隠れた名曲も!

偉大な作曲家【ラフマニノフ】が送った生涯、音楽的特徴や名曲を詳しく解説していきます!ラフマニノフの人物像を知ったうえで名曲を聴くと、曲に込められた思いの理解が深まり、より興味が湧くでしょう。ぜひ参考にしてくださいね。

オススメ記事

【天才作曲家J.S.バッハ】人気名曲ランキング7選|生涯についても解説◎

“音楽の父”と呼ばれる大作曲家バッハの生涯や代表曲について解説します。最近クラシック音楽に興味をもった人やピアノを始めた人、バッハの曲を聴いてみたいと思う人はぜひ参考にしてください。