7歳からピアノ。13歳から打楽器。他にもテナーサックスや沖縄三線、合唱に挑戦し幅広く取り組む。現在は飲食店での接客調理、WEBライターや打楽器指導を行っている。 尚美ミュージックカレッジ専門学校打楽器専攻卒業。大阪芸術大学通信教育部音楽学科卒業。中学校・高等学校教諭一種免許(音楽)取得。

目次

「どのスケールから練習すればいいの?」

「スケール練習でピアノは上達する?」

ピアノ初心者にはスケールの練習方法や効果を知りたい人が多いのではないでしょうか。

この記事では音楽大学卒業の経験がある筆者が、ピアノ初心者に向けてスケールの練習方法や効果をわかりやすく解説しています。

- ピアノスケールとは?

- 効果的な練習の進め方

- 1日5分の練習の効果

- 1日5分の練習プラン

スケール練習でピアノスキルを向上させる方法を知ると、指の力や音程感覚が鍛えられ、ピアノが上達するでしょう。

ピアノスケールとは?

ピアノの基礎練習においてスケールは大切です。

しかしスケールの種類や特徴、スケール練習の効果を知らない人が多いと思います。

ここでは、ピアノスケールの基礎知識を以下に解説します。

- スケールの定義と種類

- メジャースケールとマイナースケールの特徴

- スケール練習をするメリット

スケールの種類や特徴、練習の効果を知ると、スケールの基礎知識が身につき、練習する目的がわかるでしょう。

スケールの定義と種類

スケールは音階とも呼ばれ「ドレミファソラシド」などのように、一定の規則に沿って音を並べた音列のことです。

音と音の幅は全音や半音と呼ばれ、全音と半音の並び方でスケールの種類が決まります。

スケールには多くの種類があり、主に知っておきたいスケールは以下の4つです。

- メジャースケール(長音階)

- ナチュラルマイナースケール(自然短音階)

- ハーモニックマイナースケール(和声短音階)

- メロディックマイナースケール(旋律短音階)

4つのスケールを抑えておけば、教本や楽曲に対応できるでしょう。

メジャースケールとマイナースケールの特徴

スケールには、明るい響きを感じるメジャースケールと暗い響きを感じるマイナースケールがあります。

主に使用するメジャースケールと3種類のマイナースケールの特徴を解説します。

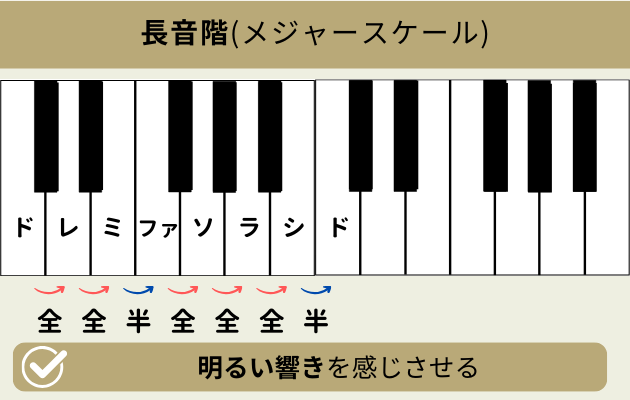

長音階(メジャースケール)

長音階はメジャースケールとも呼ばれ、明るい響きを感じるスケールです。

主に希望や元気を与える楽曲によく使用されます。長音階の規則性は以下のとおりです。

全音→ 全音 → 半音 → 全音 → 全音 → 全音 → 半音

長音階の規則性に音をあてはめた例は次のとおりです。

ハ長調(Cメジャースケール):ドレミファソラシド

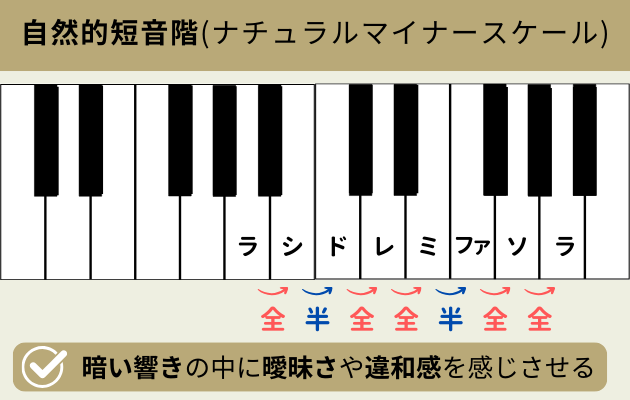

自然的短音階(ナチュラルマイナースケール)

自然的短音階はナチュラルマイナースケールとも呼ばれ、暗い響きの中に曖昧さや違和感を感じさせます。

自然的短音階の規則性は以下のとおりです。

全音→ 半音 → 全音 → 全音 → 半音→ 全音 → 全音

自然的短音階の規則性に音をあてはめた例は次のとおりです。

イ短調(Aナチュラルマイナースケール):ラシドレミファソラ

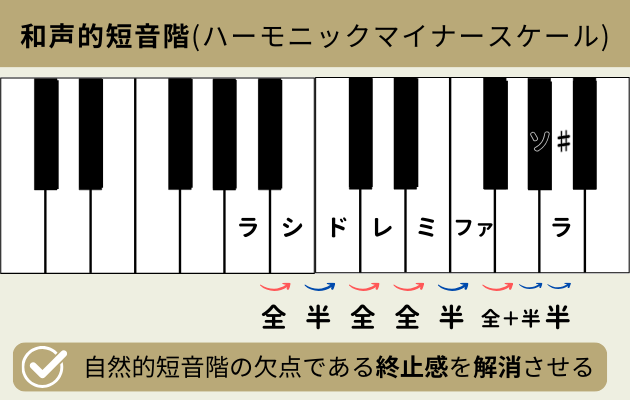

和声的短音階(ハーモニックマイナースケール)

和声短音階はハーモニックマイナースケールとも呼ばれ、自然的短音階の欠点である終止感の乏しさを解消したスケールになります。

和声的短音階の規則性は以下のとおりです。

全音→ 半音 → 全音 → 全音 → 半音→ 全音+半音 → 半音

和声的短音階の規則性に音をあてはめた例は次のとおりです。

イ短調(Aハーモニックマイナースケール):ラシドレミファソ♯ラ

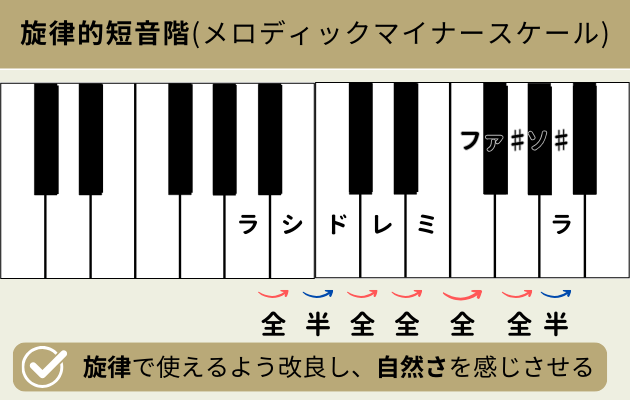

旋律的短音階(メロディックマイナースケール)

旋律的短音階はメロディックマイナースケールとも呼ばれ、旋律でも使えるように改良され、自然さを感じられます。

旋律的短音階の規則性は以下のとおりです。

全音→ 半音 → 全音 → 全音 → 全音 → 全音 →半音

旋律短音階の規則性に音をあてはめた例は次のとおりです。

イ短調(Aメロディックマイナースケール):

ラシドレミファ♯ソ♯ラ ラソ♮ファ♮ミレドシラ

オススメ記事

【難易度表付き】ピアノ教本オススメ12選!練習の順番もご紹介◎

効率的に上達する教本の順番や、自分のレベルにあった教本がすぐに分かる難易度表を作りました!ぜひ参考にしてみてください。

スケールを練習するメリット

ピアノスケールの練習には、多くのメリットがあります。

一見単純な練習に見えるので退屈に感じる人も少なくありませんが、ピアノの基礎力を養うためには重要な練習です。

スケールを練習するメリットを3つ解説します。

鍵盤の感覚が身につく

ピアノのスケールを練習すると、鍵盤の感覚が身につきます。

ピアノ初心者は鍵盤の感覚がつかめず、鍵盤と楽譜両方を見る人が多く、譜面を見ながらの演奏に支障をきたすでしょう。

スケール練習は鍵盤の感覚を身につけるには最適な練習です。

練習を重ねていくと鍵盤を見なくても弾けるようになるでしょう。

適切な運指が身につく

ピアノのスケール練習は適切な指使いを身につけられ、音を均一に弾けるようになります。

例として、ドレミファソラシドは12312345で弾くと決められています。

また、最初は薬指と小指は他の指に比べて力が弱いので、音の大きさやテンポにバラつきが出る人が少なくありません。

しかし、スケール練習は全ての音をしっかり弾く訓練でもあるので、薬指や小指が鍛えられます。

スケール練習を通して適切な指使いを身につけ、音を均一に弾けるようになれば、曲を弾くときにもスムーズに弾けるでしょう。

調性が身につく

ピアノのスケール練習をすると、調性が身につきます。

スケール練習は、さまざまな調のスケールを弾いていきます。

筆者はスケール練習で調性が身につき、楽曲の最初に調を見た時点で音の並びを理解し、シャープやフラットに対してすぐに対応できるようになりました。

調性を理解していると楽曲の上達スピードが上がり、ジャズやポップス曲でアドリブを弾くときにも役に立つでしょう。

効果的な練習の進め方

ピアノのスケールには練習の進め方があり、スケールをただ楽譜通りに弾いているだけでは意味がありません。

ここではピアノスケールの効果的な練習の進め方を以下に紹介します。

- どのキーから始めるか

- 速度調整の方法

- 正しい運指の基礎

ピアノのスケールの効果的な練習方法を知ると、指の力が鍛えられ、ピアノ演奏の基礎力が身につくでしょう。

どのキーから始めるか

ピアノのスケールはハ長調(Cメジャースケール)から始めるのがおすすめです。

ハ長調はシャープやフラットがついていないので、ピアノ初心者でも弾きやすいです。

ハ長調は白鍵だけなので、指の感覚や指使いに慣れるには最適なキーといえます。

ハ長調のスケールに慣れてきたら、さまざまな調に挑戦していきましょう。

速度調整の方法

ピアノのスケールを練習する際、速度調整が必要です。

ピアノ初心者はどのテンポで練習したらよいのかわからず、慣れてないからといってゆっくりのテンポにしすぎて弾きづらくなる場合もあります。

最初はメトロノームで4分音符=50くらいのテンポで弾きましょう。

正しい運指の基礎

ピアノのスケールでは、正しい運指で弾くのが重要です。

間違った運指や適当な運指で弾いていると、テンポが速くなったときにスムーズに弾けなくなります。

曲に取り組む際にも正しい運指が身についていないと、上達に時間がかかるでしょう。

ハ長調を例に挙げ、親指が1、小指が5として正しい運指は次のとおりです。

| 音名 | ド | レ | ミ | ファ | ソ | ラ | シ | ド |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 指番号 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ファのときに4の薬指で弾かずに、指をくぐして1の親指で弾くのがポイントです。

1日5分の練習の効果

ピアノのスケールは1日5分で練習の効果が出ます。

1日5分で効果が出るのか信じがたい人もいると思いますが、定期的な練習の積み重ねが効果につながるでしょう。

ここでは1日5分の練習の効果を解説します。

- 定期的な練習の重要性

- 5分間の集中練習で得られる効果

1日5分の練習の効果を知ると、スケール練習の重要性が理解できるでしょう。

定期的な練習の重要性

ピアノのスケールは定期的な練習が重要です。1日5分でも毎日積み重ねれば効果が出ます。

1日5分の練習を1週間続けた場合は35分、1ヵ月(30日)で150分と考えても効果が出るのかと不安になりがちですが、次第に指の力が鍛えられ、運指や音程感が身につきます。

ピアノの基礎力にもつながるので、スケールは定期的に練習していきましょう。

5分間の集中練習で得られる効果

5分間の集中練習に取り組むにあたって、気になるのが得られる効果です。

得られる効果を知っておくと、モチベーションを保ちながらスケール練習に取り組めるでしょう。

5分間の集中練習で得られる効果を4つ紹介します。

- 手元を見なくても弾けるようになる

- 適切な指使いが身につく

- 指の力が鍛えられる

- さまざまな調に対応できるようになる

ピアノのスケール練習を通して多くの効果が得られると、楽曲に取り組む際にも活かせるので、上達スピードが速くなるでしょう。

1日5分のスケール練習プラン

ピアノのスケールは毎日、練習プランに沿って練習するのがおすすめです。

ピアノスケールはやみくもに練習をしてると、効果が出ません。

そこでピアノ初心者向けに1日5分の練習プランを紹介します。

毎日練習プランに取り組むと基礎力が身につき、演奏技術が向上するでしょう。

スケール練習にはハノン教本がおすすめ

ピアノのスケールはハノン教本を使用した練習がおすすめです。

ハノン教本はピアノを弾く人の多くが取り組む教本です。

筆者もハノン教本で一通りスケールなどを学び、現在は基礎練習として使用しています。

ハノン教本は指使いやリズムパターンなどが載っているので、ピアノ初心者でも取り組みやすいでしょう。

1日5分の練習プランで、ハノン教本をどのように使ったらよいのかは次のとおりです。

- ハ長調をメトロノームに合わせて弾く

- ハ長調をメトロノームに合わせながら他のリズムパターンで弾く(2~3種類のリズムパターンに取り組むのがベスト)

ハ長調に慣れたら、他の調でも弾いていきましょう。

また、弾くときのポイントは以下の3つです。

- 正しい指使いで弾く

- ゆっくりのテンポから練習する(慣れてきたら少しずつテンポアップする)

- 脱力を意識しつつ、1本1本の指でしっかり弾く(薬指と小指は弱くなりやすいので注意する)

弾くときのポイントに注意しながらスケール練習に取り組んでいきましょう。

まとめ

この記事ではピアノ初心者に向けて、スケールの種類や練習するメリット、効果的なスケール練習のメニューを紹介してきました。

スケールの種類

スケールには多くの種類がありますが、覚えておくべきスケールは4種類です。

- 長音階(メジャースケール)

- 自然的短音階(ナチュラルマイナースケール)

- 和声的短音階(ハーモニックマイナースケール)

- 旋律的短音階(メロディックマイナースケール)

スケール練習のメリット

- 鍵盤の感覚が身につく

- 適切な運指が身につく

- 調性が身につく

1日5分のスケール練習プラン

- ハ長調をメトロノームに合わせて弾く

- ハ長調をメトロノームに合わせながら他のリズムパターンで弾く(2~3種類のリズムパターンに取り組むのがベスト)

- ハ長調に慣れたら、他の調でも練習をしていく

定期的にスケール練習をして、ピアノの基礎力を身につけていきましょう!

オススメ記事

【難易度表付き】ピアノ教本オススメ12選!練習の順番もご紹介◎

効率的に上達する教本の順番や、自分のレベルにあった教本がすぐに分かる難易度表を作りました!ぜひ参考にしてみてください。